欧州でも最も人道的とされてきたスウェーデン。しかし2015年の難民危機以降、「移民国家」としての姿勢に対し、国内ではさまざまな緊張と課題が浮かび上がっています。

特に治安の悪化や若年移民によるギャング犯罪が深刻化しており、「移民=犯罪」という議論も加熱しています。

スウェーデンが直面する現実を、データと法制度の両面から検証し、日本への教訓を探ってみたいと思います。

合意なき受け入れがもたらした社会的摩擦

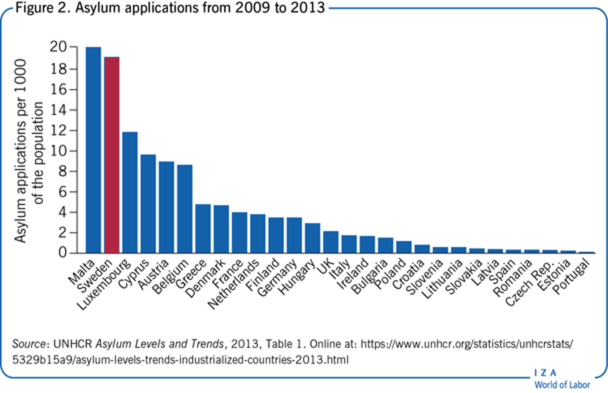

スウェーデン政府は、2015年のシリア内戦や中東・アフリカからの難民流入を背景に、人口比で世界でも最多レベルの庇護申請者を受け入れました。年によっては16万人を超える申請があり、総人口約1,000万人のスウェーデンにとっては大きな変化でした。

人口1000人当たりの移民受け入れを見ると、スウェーデンは19人とインパクトが大きかったことがわかります。

しかし、この大規模な受け入れには国民投票や明確な議会合意は存在しませんでした。一部の人道的な理想に基づく決定が、地方自治体や一般国民への説明なしに進められた結果、「移民政策に国民が合意できない」という不満が蓄積されたのです(MPI)

正規移民と不法滞在者:制度の限界

受け入れられた移民の多くは、難民条約に基づいて庇護申請を行った正規移民です。しかしその一方で、申請が却下されながらも帰国しない、いわゆる不法滞在者(非正規移民)が増加しています。

スウェーデン移民庁によると、2023年時点で約20,000人が強制退去命令を受けながらも出国していないとされています。背景には、出身国が受け入れを拒否する、本人の身元が不明、あるいは本人が地下に潜伏するケースなどが含まれます。

このような実態は、制度的に正規と不正規の線引きはあるが、運用上は機能していないことを意味しています。

外国人法と退去制度の限界

スウェーデンでは「外国人法」に基づき、重大な犯罪を犯した外国人に対して「国外退去命令」を出すことが可能です。具体的には、実刑判決を受けたうえで「スウェーデン社会に対する深刻な脅威」と判断された場合に限られます。

しかしこの制度には大きな限界があります。退去命令が出ても、出身国が送還を拒否する、あるいは移民本人が逃亡するなどの理由で、実際に送還できるのは命令数の約40%程度にとどまっているのが現実です。

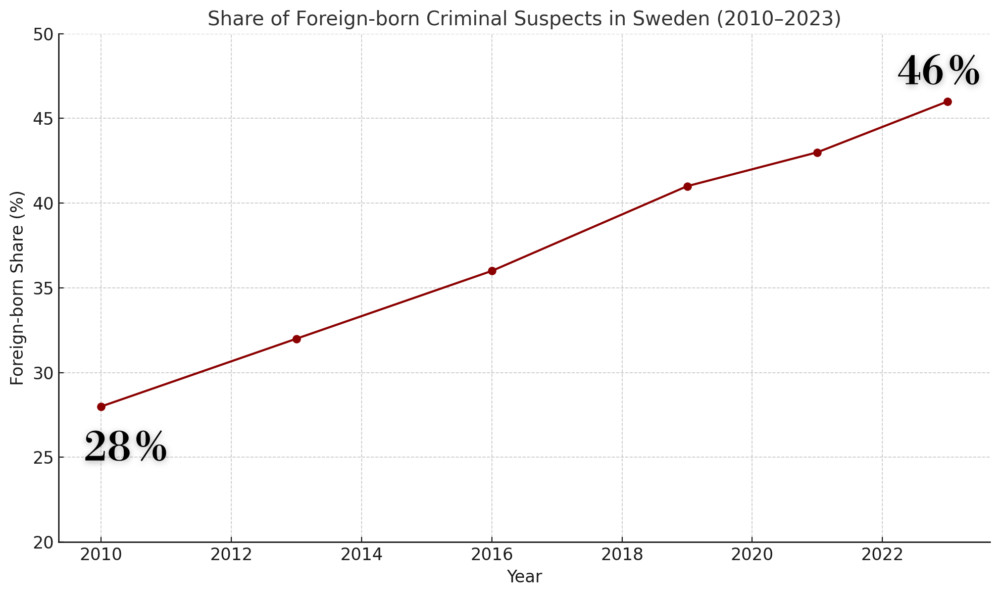

犯罪統計と外国人比率の上昇

犯罪率に関する議論では、銃撃事件の増加が特に問題視されています。スウェーデン国家犯罪防止委員会(Brå)の統計によると、殺人や性犯罪の件数は過去10年間で大きな増減はないものの、銃撃事件の件数は2015年以降に顕著に上昇しています。

とりわけ都市部では、若年移民系のギャングによる抗争が増加しており、2022年には銃撃による死者数が過去最多を記録しました(同死者数の外国人比率はデータなし)。

さらに、犯罪容疑者全体に占める外国出生者の比率は2010年の28%から、2023年には46%へと上昇しています。

この傾向は、出身国そのものよりも、教育機会の欠如、所得格差、都市部での社会的孤立といった構造的な背景に根差していると考えられています。

移民する人たちにしても地域社会との調和、受け入れの態勢により生活の質は大きく変わります。不満が多ければ、地域コミュニティーとの共生も困難になります。

観光業への影響は?治安悪化の影響は限定的

スウェーデンでは、移民政策による治安悪化が国内で大きな政治問題となっていますが、観光産業への直接的な悪影響は限定的と見られています。

国連世界観光機関(UNWTO)やスウェーデン観光局、空港統計などによると、スウェーデンの国際旅行者数はパンデミックの影響で2020年に大きく落ち込みましたが、2022年から急速に回復し、2023年にはコロナ前の水準(約1800万人)にほぼ戻っています。

回復の背景と周辺国との比較

とりわけ注目すべきは、同様の治安リスクの低いノルウェーやフィンランドと比較しても、パンデミック後のスウェーデンの観光回復に大差はなしという点です。

- ノルウェー:2023年の国際観光客数は前年比+23%増で堅調に回復(Visit Norway)

- フィンランド:ロシアからの観光客が激減したが、欧州域内からの訪問者が増加(Visit Finland)

- スウェーデン:一部都市での治安報道がありつつも、2023年の観光客数は前年比+20%以上増加し、アルランダ空港の国際線利用者は18.3百万人に達した

つまり、スウェーデンは他の北欧諸国と同様、観光業は順調に回復しており、少なくとも観光客ベースでは「治安不安」による敬遠は顕著には現れていないと考えられます。

治安改善のイメージ戦略

とはいえ、スウェーデン政府観光局(Visit Sweden)は2023年以降、プロモーションにおいて明確に「安全で自然豊かな北欧国」というメッセージを前面に押し出すようになっています。

例えば、2023年に公開されたキャンペーン動画やパンフレットでは、次のような点が強調されています:

- 地方の自然・文化・歴史を訴求(犯罪率の高い都市部以外を推奨)

- 家族向け・高齢者向けなど「安心」を重視した旅行提案

- 「静かな湖畔の宿」「オーロラ観賞ツアー」など安全・非都市型コンテンツの強化

一方で、治安の根本的な改善が進まなければ、将来的には旅行者層(特に個人旅行者や若年層)への影響が出る可能性も否定できません。

日本への教訓

スウェーデンのケースから得られる最大の教訓は、「善意だけでは移民政策は成立しない」ということです。移民の受け入れ数を増やすことが問題ではなく、受け入れ後の社会統合政策の質、治安対策、そして国民との合意形成プロセスが極めて重要なのです。

欧州では移民危機が政治的反発を引き起こしたという見方は広く共有されており、とりわけドイツでは、メルケル首相による最初の「歓迎の姿勢」に対する反応として顕著でした。欧州各国での極右政党の選挙での躍進や、イギリスのブレクジット(EU離脱)国民投票の結果も、部分的にはこの移民危機に起因するとされています。

日本が移民政策を進めるに際しては、スウェーデンや欧州の成功と失敗の両面を学び、段階的かつ丁寧な制度設計と説明責任を果たすことが必要です。不法移民は完全排除できない、ということも肝に銘じておくべきです。

今回の参院選で感じたことは、思いの外「共生歓迎」の勢力が多いということです。人権はビジネス(利権)だということも肌で感じました。オープンな議論なくして、一部の人たちの利益で決めてはならない問題です。

最後までお読みいただきありがとうございました。

Source: IZA World of Labor