ハーバード大学主導の「Global Flourishing Study」の初期の研究結果が、2025年4月30日に発表されしました。

Flourishingとは繁栄や成長と訳され、ウェルビーイング(幸福・健康)に該当する言葉です。

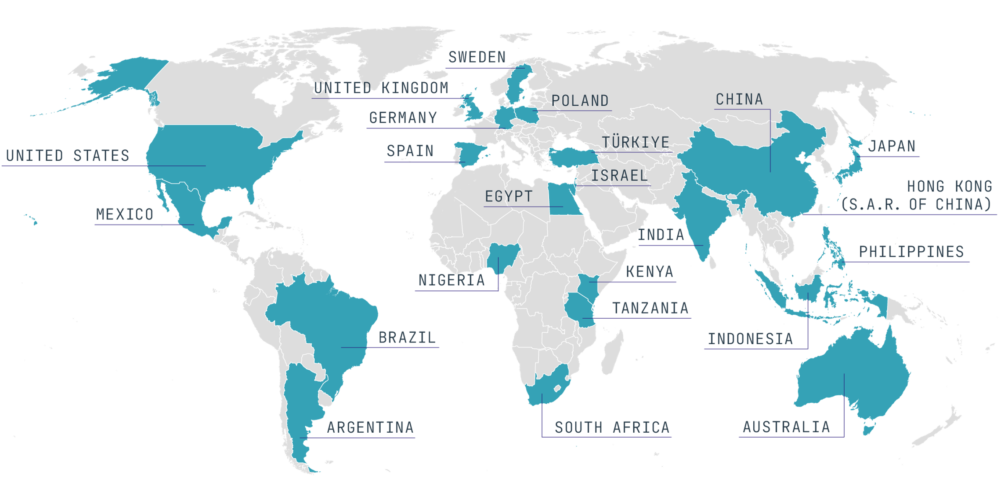

その中で注目されるのが、日本が22カ国中最下位に位置するという衝撃的な報道です。

今回は、この初期発表を基に日本がなぜ低位なのか、その原因を確認し、幸福度を向上させるために何が必要かを探ってみたいと思います。

初期研究結果に基づくランキング

興味深いのは、金銭的な充足は必ずしも幸福度を高めるとは限らないことです。また、戦争や抗争で身の危険がある国(メキシコ、イスラエル)でも人々は満足度が高いというのも驚きました。

| 順位 | 国名 | 幸福度スコア(0〜10) |

|---|---|---|

| 1 | インドネシア | 8.47 |

| 2 | メキシコ | 8.19 |

| 3 | フィリピン | 8.11 |

| 4 | イスラエル | 8.00 |

| 5 | ナイジェリア | 7.82 |

| 15 | アメリカ合衆国 | 7.18 |

| 20 | イギリス | 6.88 |

| 22 | 日本 | 5.93 |

資料:日本経済新聞をもとに作成

※この研究は継続中です。この研究は5年間の長期的な縦断調査であり、22カ国の20万人以上の成人を対象に、年1回の調査を2027年まで実施する予定です。本記事は現在発表されている情報に基づいて作成しました。

ハーバード大学の幸福度研究の背景と新しいアプローチ

この研究は、繁栄や幸福度を画一的に測るものではありません。人間関係、精神的健康、社会的つながり、身体的健康、金銭的、物質的安定など多角的・総合的に評価する方法を採用しています。

従来の調査に比べより深く生活全体にわたる質問を設定し、幸福度の真相に迫ろうとしています。回答者は、100以上のステートメントと質問に回答しました。

質問の例(一部抜粋)

- 一般的に、あなたはどれくらい幸せ、または不幸に感じますか?

- 一般的に、あなたの身体的健康はどのように評価しますか?

- 私は自分の人生の目的を理解しています。

- 私は常に、困難で挑戦的な状況でも、すべての状況で良いことを促進するように行動します。

- 私の人間関係は、私が望んでいるように満足しています。

- あなたは月々の通常の生活費を賄うことができるかどうかについて、どれくらい心配しますか?

Source: Measuring a life well lived

調査には日本人約2万人が参加しているそうです。

全体的な傾向と発見:経済的満足と幸福は比例しない

この研究を実施している、ハーバード大学のバンダーウィール教授のサマリーは以下です。

幸福度の総合スコアが高い国々の多くは、経済的には豊かではなくても、友情、結婚、コミュニティへの参加、宗教的コミュニティへの関与が豊かだったそうです。

- インドネシアの幸福度スコアが最も高く、日本のスコアが最も低かった

- メキシコ、フィリピン、イスラエルは高スコアを記録した

- 1人当たりGDPが増加するにつれて、総合スコアはわずかに減少する

- 高所得国は、総合幸福度の分布で上位半分にランクインしなかった(イスラエルと香港を除く)

- 中所得国は、人生の意味と目的、社会的性格、親しい人間関係の分野で高いスコアを得た

また、SNSなどの影響で「若者は苦しんでいる」と注意喚起をしています。

- アメリカ、イギリス、オーストラリア、ブラジルなどの多くの国々では、若者がかつてよりも低い幸福感を示した(SNSの影響)

- この背景には、若者のメンタルヘルス、厳しい社会経済的な困難があると推測(今後の研究で理由をより明確にする予定)

日本が最下位に位置する理由

日本が最下位になった背景には、自由、楽観性、達成感など多くの項目でスコアが低かったそうです。親しい友人がいると回答する人が少なく、日常的に不安や心配を感じる人も多いそうです(資料:日経新聞)。

また、人々は生きがいや仕事に対する熱意を感じにくく、自己肯定感を持てなくなるのだと思います。目的もなく働労働く環境は、精神的な不満足を増幅させるのでしょう。

インドネシア、メキシコ、フィリピンなどの中所得国は、経済的な豊かさに関係なく高い幸福度を示しており、社会的つながりやコミュニティ参加が幸福度に大きく影響しています。

幸福度を向上させるためにできること

最も重要なのは社会的つながりです。友人や家族との関係を良好に保ち、孤立を避けることで精神的な安定を得ることができます。

不安を打ち明けたり、相談できる人の存在があることは、精神を落ち着けるために大切なことです。

次に人生の目的を見つけることも大切です。自分が本当にやりたいことや興味のあることに時間を使うことで、充実感や目的意識を持つことができます。

スポーツや趣味、仕事を通じて、目標を目指すことで成長や達成感を味わうことができるでしょう。

もちろん自分の意志だけでは、どうにもならない人も沢山います。特に生活困窮家庭への支援が必要なことも忘れてはなりません。

まとめ

この幸福度研究の最終結果発表は2027年ということなので、まだ絶望することはありませんがあと2年で状況が急激に良くなることもないでしょう。

厚生労働省のスローガンは「ひと、くらし、みらいのために」です。こども家庭庁は「こどもまんなか」と、頼もしい目標を掲げています。

国のかじ取りをする政治家や官僚、国民の生活を支える仕事をする人たちにとり、このような国際評価は成績表と同じです。

日本が低位の常連であることをどう思っているのでしょうか?目標を高く持って日々取り組んで欲しいと思います。

最後までお読みいただきありがとうございました。