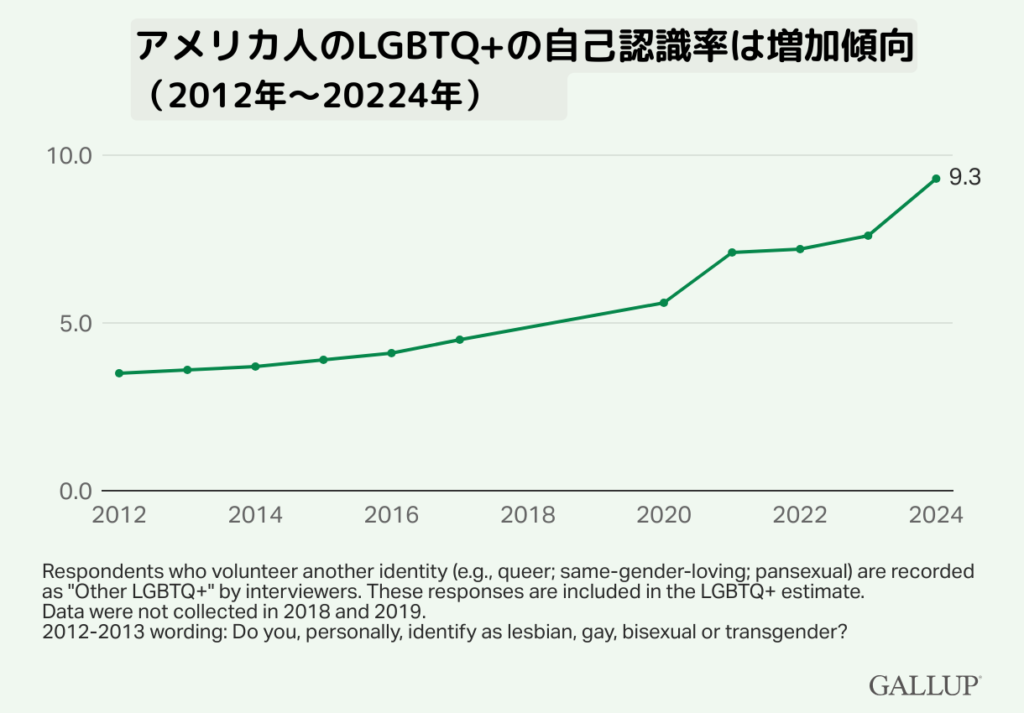

アメリカでは成人の9.3%が「LGBTQ+」であると自認していることが、2024年の世論調査機関Gallupの最新調査で明らかになりました。

2012年には3.5%だったこの割合は、12年で3倍近くに増加しています。特に若年層における自己認識の変化が顕著で、社会全体の価値観の移り変わりを映し出しています。

詳しく探ってみたいと思います。

世代による違い:Z世代の4人に1人がLGBTQ+

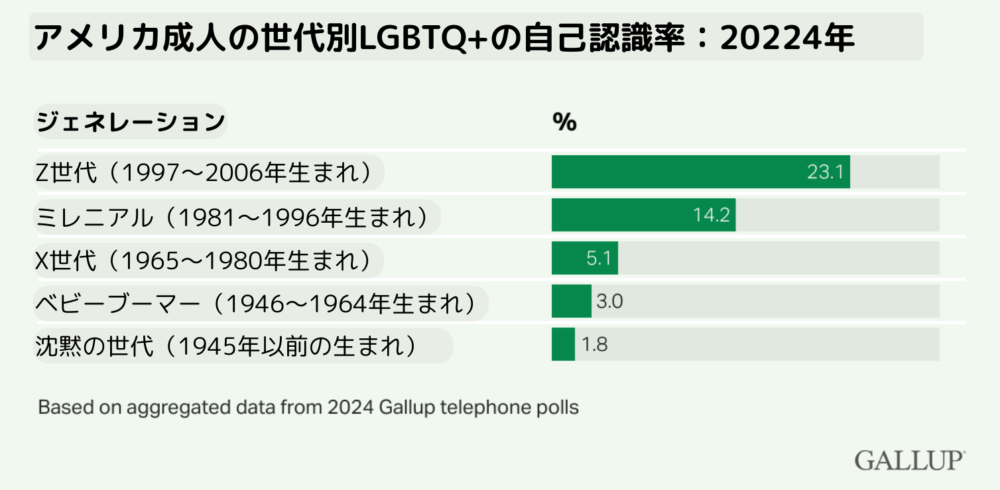

世代別に見ると、若い世代ほどLGBTQ+と自認する割合が高くなっています。

1997年から2006年に生まれたZ世代(18〜27歳)では、実に23.1%がLGBTQ+であると回答しています。この割合は、2020〜2022年の平均18.8%から増加しており、上昇傾向は続いています。

ミレニアル世代(1981〜1996年生まれ)でも14.2%がLGBTQ+と答えており、こちらも過去数年で約2ポイント上昇しています。

一方で、ベビーブーマー世代や沈黙の世代など高齢層では、1.8%程度と極めて低い水準にとどまっています。

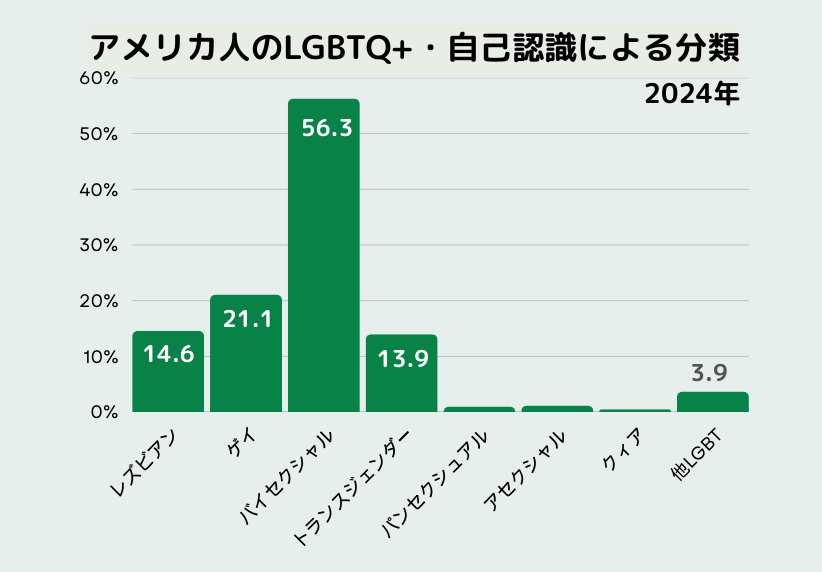

LGBTQ+の内訳:バイセクシュアルが過半数

LGBTQ+を自認する人たちの内訳を見ると、最も多いのは「バイセクシュアル(両性愛者)」で全体の56.3%を占めています。同性と異性の両方に恋愛感情を抱く、という嗜好が急速に広がっていることが分かります。

この傾向は特に若い女性に顕著です。Z世代の女性では、31%がLGBTQ+と自認し、その多くがバイセクシュアルであると回答しています。対してZ世代の男性では12%であり、性別による違いが大きく表れています。

一方、年齢が高くなるにつれて、ゲイやレズビアンとして自認する人の割合が増加し、バイセクシュアルの比率は下がる傾向にあります。

LGBTQ+の自認・自覚は人種、収入、既婚未婚、家族環境や宗教にも影響されるとのことです。

性別・地域・政治志向による違いも

LGBTQ+の自己認識には、世代や性別だけでなく、政治的な指向や居住地域といった要素も影響しています。

- 女性の10%、男性の6%がLGBTQ+と自認。女性は自分がバイセクシュアルと認識する傾向が強い

- 政治的には、リベラル(21%)>中道(8%)>保守(3%)の順でLGBTQ+の自己認識に差がある

- 支持政党別では、民主党支持者(14%)と無党派層(11%)に対し、共和党支持者では3%と少数

- 都市部では11%、郊外で10%、農村部では7%と、都市に住む人ほどLGBTQ+の割合が高い

- 学歴とLGBTQ+の認識にほとんど差はなく、大卒9%に対し高卒以下は10%

なぜ若者にLGBTQ+が多いのか?

若年層におけるLGBTQ+自認の増加は、いくつかの社会的要因によって説明できます。

まず第一に、情報や価値観の多様化です。SNSやオンラインメディアを通じて、異なる性のあり方や恋愛のかたちに触れる機会が増えたことで、以前よりも自由に自己を表現をする環境が整っているということです。

また、社会的な偏見の減少も大きく影響しています。過去には偏見や差別を恐れてカミングアウトできなかった人たちが、今では比較的オープンに自分のアイデンティティを語ることが可能になっています。

更に、性自認や恋愛対象が固定的ではないという理解が広まったことも、特にバイセクシュアルやパンセクシュアル*といった柔軟な認識の拡大に貢献したとのことです。

*全性愛、男女を含めすべての性認識に恋愛感情を持つ指向

LGBTQ+を公表する芸能人や著名人の活躍、社会的不安の拡大もかなり影響していると思います、個人的には。

今後の課題と展望

GallupがLGBTQ+に関する調査を開始した2012年からわずか12年で、LGBTQ+を自認するアメリカ人の割合は3倍近くに増加しました。

しかしトランプ政権は、連邦政府の多様性、公平性、包摂性(DEI)プログラムを終了する大統領令に署名(2025年1月)、この流れにストップをかけています。

トランプ政権はアンチDEIの推進として、以下の政策転換を行いました。

- トランスジェンダーの軍務を禁止する政策を再導入(複数の連邦裁判所で違憲と判断されている)

- LGBTQ+コミュニティ向けの医療サービスの予算削減を提案

- 教育省は、トランスジェンダーの学生を受け入れる学校に対して連邦資金の停止を警告

教育機関や企業では、ジェンダーの多様性を認識し、誰もが安心して働き学べる環境づくりが期待されたわけですが、この時代に逆行する政策転換により、2500万人近く*の人たちが直接影響を受ける可能性があるということになります。*アメリカの成人の9.3%

今後は、連邦レベルでのLGBTQ+の権利保護が弱まり、州ごとの対応に差が生じる可能性があります。また、差別や偏見が助長され、社会的な分断が深まることが懸念されています。

アメリカの強みとする自由や寛容の精神を失うことなく、今後も新しい文化発祥の中心であって欲しいと思います。

最後までお読みいただきありがとうございました。