春です。企業が新入社員を迎える入社式の取り組みがニュースで報道されていました。若者の早期離職が問題視される中、企業はあの手この手で新入社員の繋ぎ止めに力を注いでいます。

実は早期離職率は30年前から同じレベルらしいのですが、良い人材の確保は企業にとって死活問題です。早期離職の背景を探ってみたいと思います。

エスカレートする企業のおもてなし策

西武ホールディングスは、新入社員のために西武鉄道の列車を貸切にし、会場であるベルーナドームに移動、球場でライオンズのユニフォームを着用し入社式を行ったそうです。Nスタではこれを「おもてなし入社式」と揶揄しています。

西武グループ入社式 特別列車に乗ってプロ野球本拠地ドームに集合 https://t.co/w6L6y96zwy

— テレ朝news (@tv_asahi_news) April 1, 2025

その他、キリンホールディングスはサッカー日本代表の森保一監督、テレビ朝日は橋本環奈さん、日本製鉄は川口春奈さんがサプライズで入社式に登場しています。

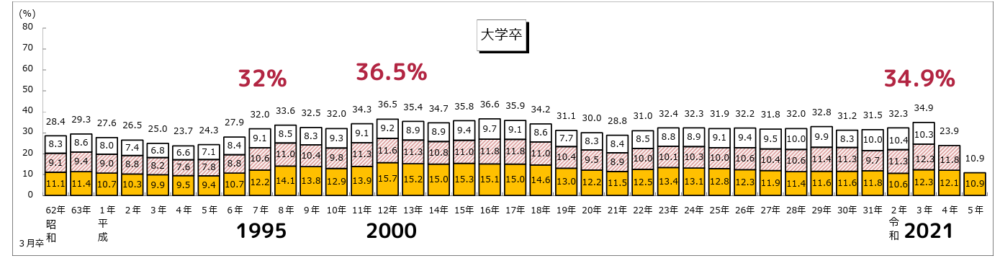

若者の早期離職率は30年前から変わっていない

過去からのデータをみてみると、大卒の早期離職率は30年前(1995年)から30%超えの同水準で推移しています。決して最近始まったわけではありません。

若者の就職といっても中学卒業から仕事に就く人もいるので一括りではありません。年齢が低いほど早期離職率も高まる傾向にあり、中学卒業だと半数以上が3年以内に離職をしています。

新規学卒就職者の就職後3年以内離職率(2023年)

- 中学卒業:50.5%

- 高校卒業:38.4%

- 大学卒業:34.9%

会社の人数(規模)によっても離職率に大きな違いがありますね。中小企業ほど人材の維持が難しいのは、高卒も大卒も同レベルのようです。

| 事業所規模・社員数 | 高校卒の離職率 | 大学卒の離職率 |

| 5人未満 | 62.5% | 59.1% |

| 5~29人 | 54.4% | 52.7% |

| 30~99人 | 45.3% | 42.4% |

| 100~499人 | 37.1% | 35.2% |

| 500~999人 | 31.5% | 32.9% |

| 1,000人以上 | 27.3% | 28.2% |

Source:厚生労働省・新規学卒就職者の離職状況(令和3年3月卒業者)

でも、3人にひとりが離職するというのは、3人いたら考え方も意見も異なるのと同じことです。寧ろ同じ種類の人間を集めようとするほうが不自然で、違和感を覚えます。

若手社員の「辞める理由」とは?

新卒社員が入社後、わずか数か月〜1年で離職してしまう――。早期離職は企業にとって採用・育成コストの損失だけでなく、組織の士気や成長スピードにも影響を与えかねない深刻な課題となっています。

早期離職に関する様々な調査結果をみると、主な退職理由は以下が多いようです。

- 職場の雰囲気・相性・人間関係

- 労働環境・条件が良くない(プライベート時間の充実)

- 仕事にやりがい・意義を感じられない

- 給与に不満

当たり前の理由ばかりで、特に解決に結びつくようなヒントはありませんね。

企業が提供する離職防止策

こうした事態に対し、いま多くの企業が本腰を入れて離職防止対策に取り組んでいます。本人の声を聞くとか、コミュニケーションを増やすなどの対策が取られていますが、大きな効果は表れていません。

- オンボーディング・プログラムの整備:入社後の最初の3か月で業務と職場にスムーズに適応できるよう、研修やメンタリングを充実させる企業が増加

- 1on1ミーティングの定着:上司や先輩社員と定期的に会話することで、不安や悩みを可視化し、早期離職の予兆を察知

- ピアサポート制度の導入:年齢の近い先輩社員が相談役として伴走することで、心理的なハードルを下げる

- エンゲージメントサーベイの活用:若手社員の満足度やストレス要因を数値化し、組織改善に活用

社員の声を聞いても減らない離職

一見すると働きやすい環境を提供しているものの、社員の成長やキャリアアップの機会が乏しい会社を「ゆるブラック企業」と呼びます。

ゆるブラック企業の主な特徴

- 労働環境の良さ:残業が少なく、定時退社が可能で、職場の雰囲気も和やか

- 昇給・昇進の難しさ:業務がルーティン化しており、成果が評価されにくく、昇給や昇進の機会が少ない傾向

- スキルアップの機会不足:新しい業務や挑戦が少なく、専門的なスキルを身につける機会が限定される

- 将来性への不安:会社の成長意欲が低く、従業員が自身のキャリアビジョンを描きにくい

世の中には新しい仕事が日々生まれています。スキルさえあれば組織に所属しなくても稼げる時代になりました。会社からおもてなしをされるよりも、もっと稼ぎたい、早く成長したいという若者にとっては物足りないのでしょう。

繰り返しですが、考えの違う若者が3人にひとりいても不思議はないし、キレイなところしか見せない就職説明会や広告だけでは限界があるということだと思います。本質はそこではないのです。

企業の人事部門は離職率の低下を数値目標にするのでしょうが、人間の性質や特性を変えるのは簡単ではありません。黙って言う通りに働いてくれる社員を求める企業は、AIやロボットへの代替を検討する必要があるのかもしれません。

最後までお読みいただきありがとうございました。