2025年、米国の農業政策は「健康」と直結するテーマとして一段と政治のテーマと進化しています。巨大な機械と化学肥料で支える大規模農業モデル一辺倒から、土の再生を中心に据えた作り方へ。

トランプ政権の発足とロバート・ケネディ厚生長官のMAHA(Make America Healthy Again)構想が交差し、農政トップと公衆衛生トップが同じテーブルで「土壌健康=人の健康」を語りはじめています。

まだ一部ですが、あのアメリカで「土を整える=人の健康につながる」という考え方が、農家・研究者・シェフ・流通で共有されつつあります。

なぜアメリカで農業の方向転換?

もともとアメリカの農家には、近代農業に依存しない自然農法を推進するカリスマがいます。ケネディ厚生長官が推進するMAHA(アメリカを再び健康に)政策により、農業再生がより注目されるようになりました。

1)健康への関心の高まり

長持ちする加工食品は便利ですが、単調で栄養価が低い食事になりがちです。いまアメリカでは「素材の味に戻ろう」という運動が広がり、畑の段階から“おいしさと栄養”を育て直す考えが力を持ち始めました。

2)コストの安定化

肥料・燃料・農薬の値動きが激しい時代です。外部の資材に頼りすぎるほど経営リスクに──そんな痛みを経て、「土を良くして化学品の使用量そのものを減らす」方向が合理的と受け止められています。

3)本当の持続可能性

干ばつや豪雨、害虫などの変化が続くなか、水を蓄え、根を支える“生きた土”がいちばんの財産だという考えに回帰。土の再生は、農家にとっても消費者にとっても健康・安心の源であることが再認識されつつあります。

リジェネラティブ農業・不耕起栽培とは?

畑の扱い方はシンプルに見直されています。まず、必要以上に耕さないこと。深く耕すほど土の塊が壊れ、雨で流れやすくなるからです。ふわふわの団粒構造を守ると、根は深く伸び、乾きにも強くなります。

次に、収穫後の畑を裸にしないこと。カバー作物と呼ばれる草や穀物で表面を覆い、夏の灼けや豪雨から土を守り、雑草や病気の勢いも抑えます。

作付けは単一から“混ぜる”へ。輪作や、畑に木や牧草を組み合わせる工夫で多様性を回復させ、結果として薬に頼る量を減らします。

さらに家畜の力を借ります。放牧で草を食べてもらい、フンを土に戻す循環をつくると、化学肥料を減らしても地力が落ちにくくなります。

最後に、“勘”だけでなく測る姿勢です。土の有機物や保水性、残留薬剤、作物の味や栄養を数値で確かめ、少しずつ改善します。完璧主義ではなく「続けられる改善」が合言葉です。

こうした実践を、American Regenerationのようなネットワークが現場から束ね、成功と失敗の手順を共有しています。

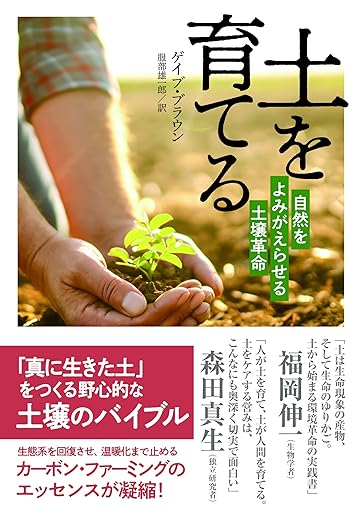

同組織のゲイブ・ブラウン氏は、ノースダコタ州で科学肥料や農薬を使わない不耕起農業の第一人者で、彼の著書「土を育てる:自然をよみがえらせる土壌革命」にも、有機農業の利点が詳述されています。一読をお勧めします。

我々の食卓に起きる良いこと

土が元気になると、まず味と満足感が変わります。野菜の香りや甘み、肉のコクが立ち、同じ量でも“ちゃんと食べた”という満足が残ります。また、甘い物や添加物に頼らなくても満足できるようになり、食べ過ぎや血糖スパイクも起こしにくくなります。

購買行動も変わります。生産者の顔が見える直販が増えると、地域の農家は経営を続けやすくなり、景観や雇用も守られます。アメリカでも農産物の流通については多くの障壁があり、地産地消が広まるよう、American Regenerationも政府との対話を進めています。

.@SecKennedy toured Steve Jarvis’s regenerative farm in Potlatch, Idaho, to see firsthand how small, local regenerative farms are essential to rebuilding a resilient food system and delivering nutrient-dense food to communities across the country.

— HHS.gov (@HHSGov) July 28, 2025

Bottom line: farmers play a… pic.twitter.com/jQhpJS6xo4

環境面でもメリットは大きく、土に有機物が増えることで炭素が蓄えられ、水害や干ばつに強い畑が増えていきます。ゲイブ・ブラウン氏の書籍にもありますが、耕さないので土壌がしっかりし、雨で土が流れることもないということです。つまり、土石流などのリスクも軽減されるのです。

農務省とMAHAの連携による追い風

現場の動きを後押ししているのが、USDA(米農務省)とMAHAの連携です。USDAは土壌・水・生物多様性の保全を担うNRCS、学校給食など栄養プログラムのFNS、品質基準や表示を所管するAMS、検疫・衛生を担うAPHISなどを抱える巨大官庁で、強制よりもインセンティブと実装が得意です。

一方のMAHAは、ケネディ厚生長官の旗の下で、超加工食品や添加物、食環境を「健康」の視点から見直し、表示のわかりやすさ・公的調達の改善・教育を進める流れです。両者はラウンドテーブルや現地視察を通じて、「土を整えることが健康につながる」という共通言語を確認しつつ、測る・伝える・報いる仕組みを具体化しています。

たとえば、学校や病院のメニューに季節・地域の基準を取り入れる、土壌の指標を標準化して成果に応じた支援を設計する、前面ラベル表示の整備で消費者の選びやすさを高める──といった合意しやすいところから段階的に前進する方針だそうです。

もちろん、化学資材や既存の補助・流通の癒着・利権者からは根強い抵抗もあります。それでも、一斉規制ではなく透明性と誘因設計で行動を変えるやり方なら、現場の反発を抑えつつ広がりやすいということです。

American Regenerationのような現場ネットワークが、農家の成功事例を政策の言葉に翻訳し、USDA・MAHAの回路へつなぐことで、土からはじまる改革は確かな追い風を得ています。

日本の農業は完全にブラックボックスです。政府もメディアも「国産=安全」という宣伝を続けるばかりで、肝心の品質や安全性の話は話題にもなりません。特に外圧による消費者への不都合は、数えたらきりがないと思います。

今年は深刻な米不足となり、農林水産省や農協が注目されましたが、普段から誰のために仕事をしている組織なのか、疑問に思うことが沢山ありました。政府の対応も然りで、農水大臣など関連知識のない人はなってはいけないと思いました。

日本は今、国民の安全のために働く政治家・官僚の選び直しフェーズにあります。食料戦略を立て直す政党・政治家を選ばねばなりません。改めて、改革への情熱と志のある政治家を応援していこうと思いました。

最後までお読みいただきありがとうございました。