ここ数か月、米の価格高騰や政府の備蓄米放出に注目が集まっています。YouTubeでも色々なジャンルの専門家が問題提起や警鐘を鳴らしています。日本の農業のあり方については、食べるのが好きな身として普段から関心を持っていますが、今日は食料自給率について考えてみたいと思います。

本稿は農業博士である三島徳三先生の資料を参考にさせていただきました。農林水産省のホームページも参考にしましたが、現状データは提示されているものの今後の対策や戦略に関する情報は掲載されていませんでした。

1. 食料自給率とは?

食料自給率とは、国内で消費される食料のうち、どれだけを自国の農業で生産できているかを示す指標です。一般的には カロリーベース と 生産額ベース の2種類の計算方法があります。

- カロリーベース自給率:国民に供給される熱量(総供給熱量)に対する国内生産の割合

- 生産額ベース自給率:国民に供給される食料の生産額(食料の国内消費仕向額)に対する国内生産の割合

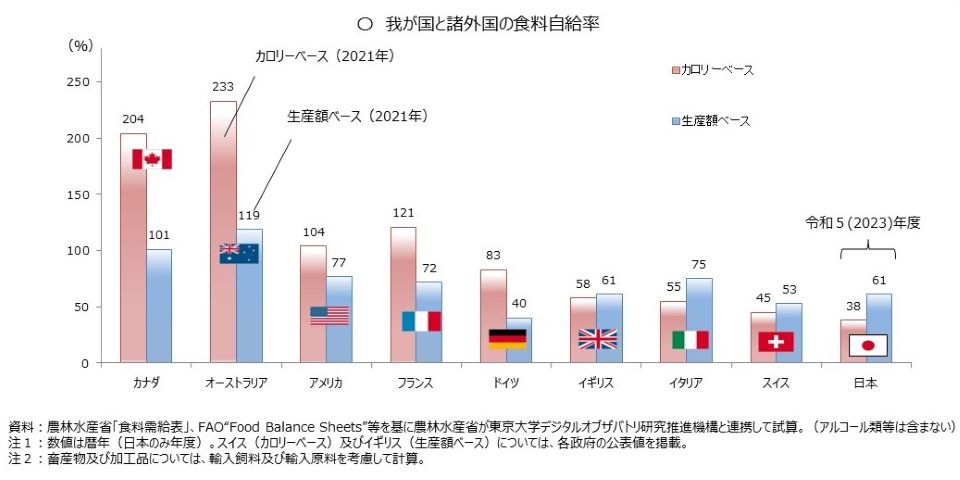

2. 主要先進国の食料自給率ランキング

以下は、農林水産省が公表するカロリーベースの食料自給率を基準とした主要先進国のランキングです。これだけ見るとショッキングなのですが、実態を探ってみたいと思います。

※”自国の自給率を公表するのは日本、韓国、スイス、ノルウェーなど一部の国で、その他は農林水産省が国連食糧農業機関(FAO)のデータから試算”したとのことです(三島徳三先生の資料)。

3. 日本の食料自給率が低い本当の理由

日本の食料自給率が低い要因は一般的に、農地の減少と高齢化、輸入依存の増加、消費者の意識(安価な輸入食品依存)と言われていますが、私は特に以下の影響が大きいと考えます。

進む食生活の欧米化

- 1960年代のカロリー供給の45%は「米」から摂取、現在は20%程度に低下。代わりに畜産物・油脂(肉、卵、乳製品、等)の摂取は35%に上昇。

- 野菜はカロリーベースの消費においては比重が低い(ベースへの貢献度が低い)

今に始まったことではありませんが、やはり欧米化の影響が大きいようです。海外の新しい食文化を挙って紹介するメディアの影響もあると思います。欧米の食は味はともかくとして、ビジュアルプレゼンテーションやストーリー化が上手ですから。

肉食生産を支える輸入穀物の増加

- 肉食化の需要に応えるために、食肉メーカーや畜産業は効率化を重視した企業型畜産に傾倒した。

- 食肉の肥育には大量の輸入穀物が必要(1㎏の食肉を得るために必要な穀物は牛11㎏、豚7㎏、鶏3㎏)

- 国内の配合飼料製造業も大半を輸入に依存(経済産業省資料)

肉食など高たんぱくな食材の摂取が増えた結果、食肉を育てる穀物が大量に必要となりました。しかも生産者はコスト低減のために、その殆どを輸入に頼っているということです。結果としてカロリーベース自給率が低下したという構図です。

4. 自給率を上げるためにやるべきこと

ではこれから日本はどうすれば良いのか、について三島先生は以下5つの提言をされています。

- 輸入依存の是正と食の安全性向上、動物性たんぱくの過剰摂取について消費者に啓蒙

- 風土を活かした農漁業の振興・回帰(水田、漁業の活性)

- 国内生産の強化(麦類、大豆、食用油、等)と所得補償

- 牧草資源や食品残渣の有効活用

- 輸入に依存しないエコシステムの構築

とてもわかりやすく私も賛成ですが、政府にも本気で国産回帰をするというコミットメントを表明してもらいたいものです。かつてスローフードとかフードマイレージという言葉がありましたが、食の現地調達を増やして昔の方法に戻すという考え方も必要と思います。輸入品への依存は紛争や為替というリスクが伴います。国民が安心して生活するためには、生産者への補填も含め政府による改革に期待したいですね。