「牛肉は環境に悪い」と聞くと、多くの人が納得するかもしれません。温室効果ガスを多く排出する食べ物の代表格として、牛肉はしばしば批判の的になります。

国連や環境団体のデータでも、畜産業全体で世界の温室効果ガス排出の14〜18%を占め、その中心に牛があると報告されています。

特に反芻・ゲップによるメタン排出や、大量の飼料を育てるための水や農薬・化学肥料の使用、さらに森林破壊まで、牛肉は地球環境に負荷をかける存在として描かれてきました。

しかし、本当に牛肉の飼育そのものが「環境に悪い」のでしょうか。近年の研究や現場の実践からは、問題の本質が牛肉という食材ではなく、「どのように生産されているか」にあるとの声が広がっているようです。

牛肉=環境負荷の背景

従来の大規模畜産では、トウモロコシや大豆などの飼料作物を大量に栽培し、牛に与える方法が主流です。このとき、化学肥料や農薬が欠かせず、その製造・使用過程で膨大なCO₂や一酸化二窒素(N₂O)が発生します。

N₂OはCO₂の約300倍の温室効果を持つ強力なガスであり、畜産業の排出量を押し上げる大きな要因です。さらに、飼料畑を確保するために森林が伐採されれば、炭素吸収源が失われ、気候変動が加速すると言われています。

この構図が「牛肉は環境に悪い」というイメージを強固にしています。つまり、従来型の工業的畜産システムは確かに環境負荷が高いのです。

土壌に目を向ける新しいアプローチ

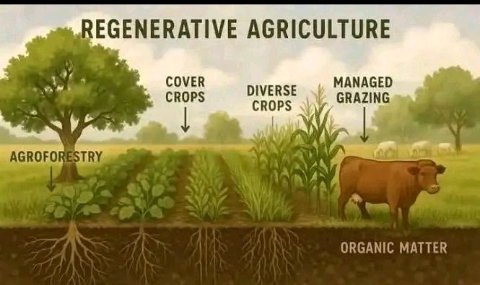

一方で、北米を中心に注目を集めているのがリジェネラティブ農業(再生型農業)です。ノースダコタ州の農家、ゲイブ・ブラウン氏はその実践者として知られ、不耕起農法やカバークロップ(被覆作物)、多様な植物種の導入、そして放牧を組み合わせた手法を広めています。

リジェネラティブ農業では、土壌を常に植物で覆い、裸地をなくすことを重視します。耕さないことで土壌中の炭素が大気に放出されにくくなり、逆に光合成で吸収した炭素が有機物として土壌に固定されます。

放牧された牛は糞尿で土に養分を与え、蹄で地表をかき混ぜることで植物の再成長を助けます。この循環が土壌微生物を活性化し、土壌全体を「炭素の貯蔵庫」へと変えていくのです。

実際に、再生農法により土壌の炭素貯蔵が促進され、土質の改善や生物多様性の回復が期待できるとする報告があります。米国農務省(USDA)は、不耕起農法やカバークロップなどの土壌管理が土壌炭素の隔離と水分保持力の向上につながると指摘しています(USDA – Soil Health Programs)。

また、学術レビューによれば、リジェネラティブ農業の一環として多様な土地利用や作物のローテーションを導入することで、土壌炭素の固定、生物多様性の促進、生態系の機能回復に寄与する可能性があるとされています(Sher et al., Importance of regenerative agriculture, 2024)。

従来型と再生型の違い

ここで従来型と再生型を比較すると違いは明らかです。

- 従来型畜産:化学肥料依存、飼料輸入、森林破壊、排出量増大(WWF Japan)

- 再生型畜産:土壌炭素の固定、放牧による循環、多様性の回復、水質改善

従来型が「環境負荷を高めるシステム」であるのに対し、再生型は「環境を修復するシステム」になり得ます。牛肉を巡る議論は、食材そのものではなく、システムの設計をどう変えるかが鍵なのです。

市場と消費者の動き

この考え方は市場にも浸透し始めています。アメリカやオーストラリアでは「リジェネラティブ・ビーフ」というブランドが立ち上がり、企業や食品メーカーも投資を進めています。

パタゴニア・プロビジョンズでは、リジェネラティブ有機認証を受けた商品を展開し、その使命の一つとして土壌再生農法を支える持続可能な食の供給を進めていることが明記されています(Patagonia Provisions – What is Regenerative Organic Agriculture?)

欧州では環境認証を受けた肉製品を選ぶ消費者が増えつつあり、どの肉を選ぶかが新たな購買基準になっています。

日本ではまだ広がりは小さいものの、持続可能性を意識する動きは着実に高まっています。今後は消費者が「安い肉」ではなく「どう育てられた肉か」を基準に選ぶ時代が訪れるかもしれません。

日本ではユートピアアグリカルチャーという企業が、お菓子作りのための材料として再生型の放牧酪農をされています。また、グラッドニー牧場では、放牧で肉牛を飼育しています。いつか行ってみたいですね。

牛肉は悪者ではない

Sentient Mediaの動画では「リジェネラティブ農業は気候危機の特効薬ではない」と批判的に説明されています。

The pitch for regenerative agriculture? The massive climate emissions that come from beef production can be offset by storing carbon in farm soils. Unfortunately, the science is a lot more complicated.@JessLReid explains why regenerative meat doesn’t live up to the hype. pic.twitter.com/LRofBNShUt

— Sentient (@Sentient_Media) July 22, 2025

しかし、ここで重要なのは「ゼロか100か」ではなく、「どの程度改善できるのか」を議論することです。土壌炭素の長期固定に限界があるとしても、化学肥料や輸入飼料依存を減らす取り組みは確実に意味があります。

牛肉が環境に負荷を与えてきたのは事実です。しかし、それは牛という動物のせいではなく、化学肥料と飼料輸入に依存した産業構造の結果でした。

ゲイブ・ブラウン氏の書籍「土を育てる」を読んで感じたことですが、現代人は農業や酪農においても企業の営利目的のために、つくづく不必要な化学品や道具、費用を使わされているということです。

リジェネラティブ農業・畜産が示すのは、土壌再生の再生により環境の負荷を減らし、人間も健康になるという壮大な改革です。

ロバート・ケネディJr.米厚生長官が推進する、MAHA(アメリカを再び健康に)の流れに乗り、世界でこの夢のようなムーブメントが拡大していくことを祈ります。

最後までお読みいただきありがとうございました。