潤日(ルンリィー)日本へ大脱出する中国人富裕層を追う(舛友雄大・著)を読みました。日本への移住が加速する「中国新移民」の真実を探るノンフィクションです。

潤(ルン)は潤うですが、中国を脱出して良い暮らしを求める人、という意味で使われるそうです。英語のRunとピンイン(発音記号)が同じなので、潤日で日本に逃避するというニュアンスです。

本書では様々なレイヤーの潤日が紹介されていますが、学生が日本を留学先に選ぶ事情も紹介されています。

大学を卒業すれば、安定した仕事が手に入る──かつて中国では、そう信じられていましたが、いまやその神話は完全に崩れつつあります。

教育の拡大によって大学を卒業する若者は過去最多の1,200万人を超えましたが、経済成長や雇用の受け皿が追いつかず、数多くの若者が「出口なき時代」に取り残されているのです。

大卒の就職率50%以下!教育バブルが生んだ「数の崩壊」

中国政府は1990年代後半から教育投資を拡大し、地方都市にも次々と大学を設立しました。

その結果、大学や高等専門学校などの高等教育機関は3,100校を超え、在学者数は約4,700万人に達しています。大学進学率(高等教育就学率)も60%を超え、名実ともに“高学歴社会”を実現しました。

しかし、問題はその先にあります。大学を卒業しても、希望する仕事に就けるとは限らないのです。2025年には大学卒業者が1,222万人に達すると見込まれていますが、産業界が用意できる正規雇用はその半分にも満たないといわれています。

経済成長の鈍化とともに企業の採用は縮小し、特に民間企業では人件費を抑制する動きが続いています。

一方で、IT・不動産・教育など、これまで若者を吸収してきた産業が政府の規制や景気減速で停滞。安定して働ける職が減るなか、若者は「高学歴なのに職がない」という皮肉な現実に直面しています。

若者失業率20%の衝撃

こうした状況を如実に示すのが、若年層の失業率です。中国政府の統計によれば、都市部の16~24歳の失業率は2023年夏に21%を突破し、過去最悪を記録しました。あまりの深刻さから一時は統計発表自体が停止されたほどです。

再開後のデータでも、2025年には18~19%台で推移しており、依然として高水準が続いています。つまり、5人に1人の若者が職を見つけられないという状況です。

それでも全体の失業率が5%前後にとどまるのは、ベテラン層や公務員など安定雇用者の存在が統計を“平均化”しているためです。

実際には、新卒者の就職活動は氷河期そのものであり、大学を卒業しても半年以上職が見つからないケースも珍しくありません。

「学歴インフレ」と“考研”の大流行

大学進学率の上昇は、一方で「学歴インフレ」を引き起こしました。かつては大学を出れば一目置かれた学歴も、いまや優位性はありません。大卒資格だけでは差別化できず、企業の採用基準も大学院修了や実務経験を重視する傾向が強まっています。

その結果、大学を出た若者の多くが考研(カオイェン)と呼ばれる大学院入試に再挑戦します。2025年の大学院受験者はおよそ400万人に達すると見込まれており、実質的には「就職先がないから学業を続ける」ケースが多数を占めています。

しかし、大学院も狭き門で、倍率は数十倍に達することもあります。試験に失敗すれば再び就職活動に戻るしかなく、時間と費用だけが重くのしかかります。

公務員試験と「安定」への幻想

もうひとつの逃げ道が、公務員や国営企業への就職です。2025年の国家公務員試験には約340万人が応募しましたが、採用はわずか4万人ほど。実に80倍以上の競争率です。

それでも応募者が後を絶たないのは、社会全体が「安定こそ最優先」と考えるからです。しかし、公務員の給与水準は必ずしも高くなく、地方勤務も多い。若者たちは「安定の裏にある息苦しさ」に気づきながらも、他に選択肢がないのが現状です。

ギグワークと「柔性就業」への流れ

正社員の職を得られなかった若者の多くは、ギグワーク(柔性就業)に流れています。フードデリバリー、EC販売、ライブ配信、短期契約など、スマートフォン1台で働ける職種は急増しました。

こうした柔軟な働き方は、表面的には自由に見えますが、収入は不安定で社会保障も乏しいのが現実です。

中国メディアでは「大学卒の配達員」「修士号を持つタクシー運転手」といった見出しが並び、社会問題として取り上げられています。

海外留学という活路

国内での高学歴競争、就職難が続く中、海外に活路を求める学生も増加しています。

以前から、中国の富裕層が欧米の名門大学を目指すルートは根強い人気です。ハーバード、オックスフォード、スタンフォードなど「世界ブランド校」への進学は、家族の社会的地位を象徴する投資と位置づけられています。

実際、ユネスコ統計によると、中国人留学生の約29%がアメリカ、14%がイギリス、9%がオーストラリアに留学しており、この上位3か国だけで全体の半数を占めています。

もうひとつは、中間層が現実的な就職機会を見据えて選ぶ「近距離留学」です。近年では、シンガポールや日本が人気上昇中で、英語圏に比べて学費が抑えられ、治安や距離の面でも安心感があります。

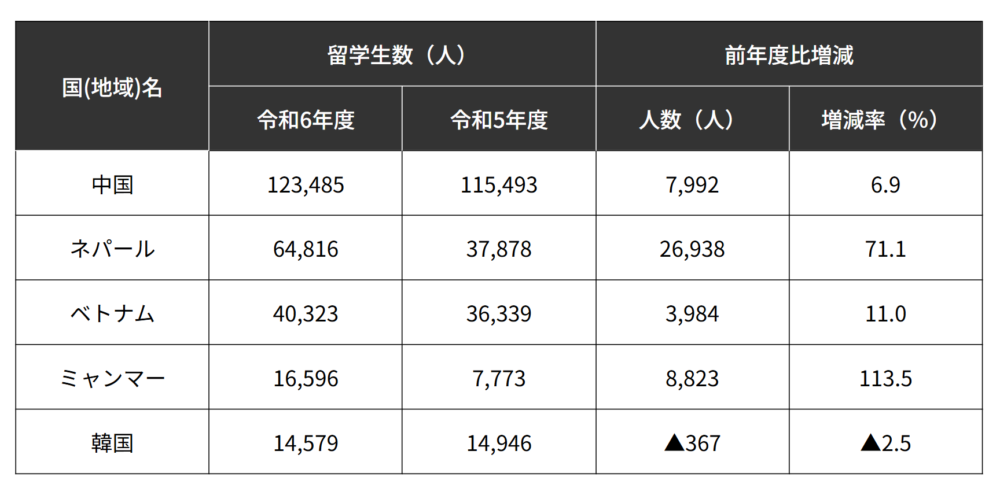

日本には2024年時点で約33万人の外国人留学生が在籍し、そのうち12万人以上が中国出身です。受け入れ先としては、早稲田大学・東京大学・立命館大学などが上位を占めています。

中国政府の失策を補わされる日本

中国の若者が直面している就職難は、決して彼ら自身の努力不足ではなく、共産党による政策運営の失敗です。中国政府は「教育の普及」を成果として誇ってきましたが、その先にある雇用や産業構造の改革を怠りました。

大学を乱立させ、学歴社会を加速させた結果、今や毎年1,200万人もの大学卒が生まれる一方で、受け皿となる産業の成長は止まっています。

制度は中央集権のままで、民間経済の活力を抑え、大学で学んだ知識が生かせる職場を国内に十分つくれませんでした。その結果、数百万人規模の若者が余剰となり、海外留学や移住に活路を求めています。これは政治体制や成長モデルが限界を迎えたことを示すサインだと思います。

中国からの移住が増え、日本では中国に国を乗っ取られるとの危機意識が高まっています。少子化で経営難の日本の高校、大学にとっては渡りに船であり、規制をかけない限り中国人留学生の数は減ることはないでしょう。

中国の学生に責任はありませんが、日本政府が無条件に中国政府の失策を補おうとする姿勢は納得できません。中国は人権や対外的な問題を多く抱えており、日本との関係も対等ではありません。人口構成の急激な変化を止めるために、国民がちゃんと物を言える政治家・政党を選ばねばらなないと思います。

最後までお読みいただきありがとうございました。