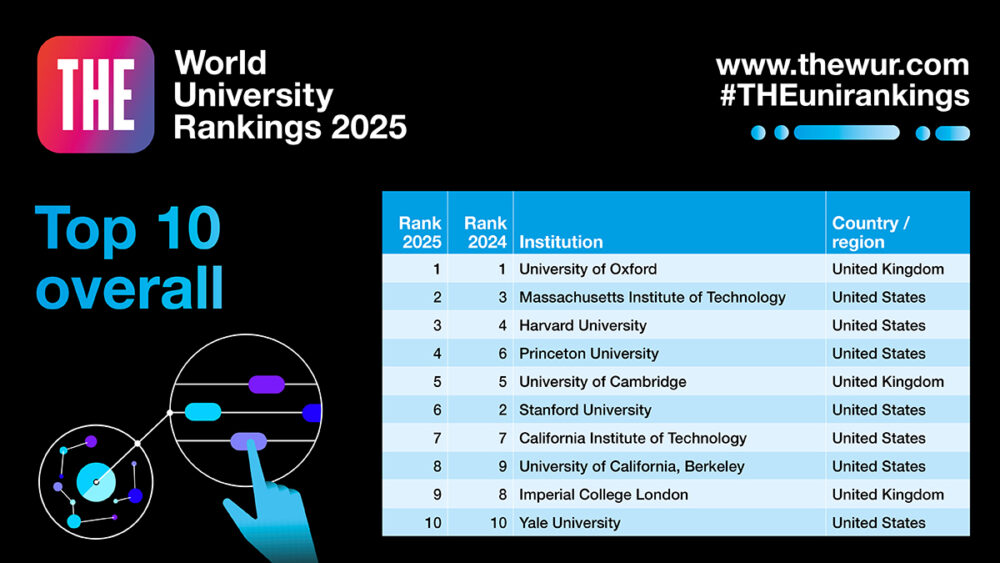

2025年の世界大学ランキング・World University Rankings 2025が発表され、オックスフォード大学が9年連続で1位を維持し、MITが2位に浮上しました。

一方、日本の大学は順位を下げる傾向が続いており、東京大学が28位、京都大学が55位、東北大学が120位にランクインしています。

世界大学ランキングの評価方法と概要

世界大学ランキングの評価指標は、5つの主要指標と17の詳細指標から成ります。

- 教育(学習環境) – 29.5%

- 教員対学生比、博士号取得者数、教育の評判調査などを含む

- 研究(量・収入・評判) – 29%

- 研究収入、研究生産性、研究の国際的評価など

- 引用(研究の影響力) – 30%

- 他の論文にどれだけ引用されているか(研究の質の指標)

- 国際性 – 7.5%

- 留学生・外国人教員の割合、国際共同研究の比率など

- 産業界からの収入(知の移転) – 4%

- 技術移転・知的財産の活用、企業からの研究収入など

🔗 参考:THE Methodology – 2025年版

- 技術移転・知的財産の活用、企業からの研究収入など

- 世界150以上の国・地域、1900以上の大学を対象

- 研究型大学に有利な設計(論文、研究収入、評判が高く評価される)

- 教育と研究をバランスよく評価(研究特化型ランキングとは異なる)

- 非英語圏にやや不利な側面あり(引用データが英語論文に偏りがち)

- 社会科学・人文学系が評価されにくい(との指摘あり)

- 毎年指標や重みが若干調整される(2024→2025で「インパクト重視」へ)

世界大学ランキングの課題と問題点

一方、世界大学ランキングには、以下のような課題や問題点が指摘されています。

- 英語圏の大学が有利:英語での論文発表が評価されるため、英語圏の大学が上位にランクインしやすい

- 研究重視の評価基準:教育の質や学生の満足度よりも、研究成果が重視される傾向がある

- 社会科学や人文科学の評価が難しい:これらの分野は、研究成果の定量的評価が難しく、ランキングで過小評価されることがある

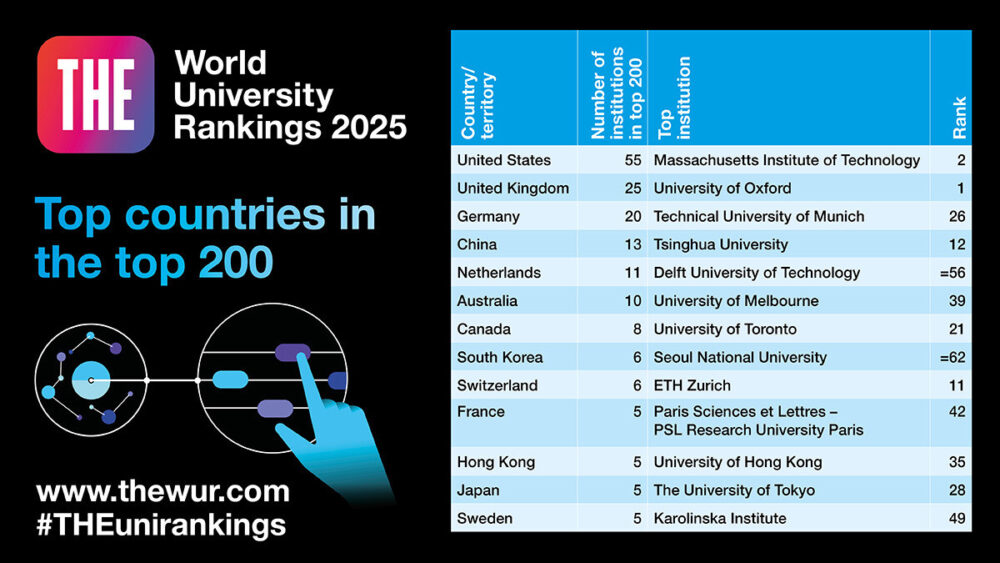

世界のトップ200大学を国別で見てみると、アメリカが55校でトップ、イギリスが25校で2位です。

アジアは中国が4位(13校)、韓国が8位(6校)、日本は10位(5校)です(フランス、香港、スウェーデンと同率)。

このランキングの主体はイギリスなので、プロモーション的意図も当然含まれているのでしょう。

母国語が英語の国が有利なのは当然ですが、中国と韓国に負けているのは納得できないですね。

日本の大学の現状と課題

日本の大学がランキングで苦戦する主な要因として、以下が挙げられます。

- 英語での研究発信力の不足:英語論文の発表数が少なく、国際的な研究評価が低い

- 国際共同研究の比率が低い:海外の研究機関との連携が少なく、国際的な研究ネットワークが弱い

- 研究資金の配分や教育改革の遅れ:研究資金の獲得競争が激化する中で、資金配分の効率性や教育カリキュラムの改革が必要

アジア勢では、清華大学(中国)が12位、北京大学(中国)が13位、シンガポール国立大学が17位と健闘しています。

優秀な高校生の海外志向が加速

近年、日本の進学校において、海外大学への進学者数が顕著に増加しています。

例えば広尾学園は2024年までの12年間で延べ1,075名の生徒を海外大学へ送り出し、2024年単年での合格者数は206名に達しました(Ryugaku Agent)。

進学先には、ニューヨーク大学、カリフォルニア大学サンディエゴ校、ペンシルベニア大学などの名門校が含まれています。

また、東京都立国際高校では2020年度に88名が海外の大学に合格し、渋谷教育学園渋谷高校と幕張高等学校ではそれぞれ27名と30名が海外大学に合格しています(東洋経済オンライン)。

これらは、国際的な教育環境や研究機会を求める生徒が増えていることを示しており、日本の大学の国際競争力の低下の一因と指摘されています。

これは良い傾向だと思いますが、日本が沈んでいくことにならないか不安になりますね。

グローバル企業の採用基準の変化

GAFA(Google、Apple、Facebook、Amazon)を始めとするグローバル企業では、採用において出身大学よりもスキル・成果・英語力を重視する傾向が強まっています。

実際、あるGAFAの採用担当者は、「大学名で採用を決めることは、社内のルール上禁止されている」と述べています。 (ハイキャリ就活)

また、グローバル企業が求める人材には、英語でのコミュニケーション能力、優れた論理的思考、技術力、環境変化への高い順応性、高い問題解決能力などが挙げられます。

このような採用基準の変化により、東大卒よりもスタートアップ経験者や実務経験豊富な人材が評価されるケースが増えており、暗記型の日本の高等教育に逆風が吹いています。

海外からの留学生誘致における課題

一方、日本の大学は留学生の受け入れ数や満足度についてもシンガポール、香港、韓国など他のアジア諸国と比べて、競争力が低いとの指摘がされています。

留学には高い投資が必要なので、卒業後の就職やキャリア形成を考えた場合、日本の優先度は高くはないでしょう。過去30年間、給与水準が上がってこなかった国なんですから。

因みに2024年度の日本への外国人留学生は約33.7万人で、中国(12.3万人)、ネパール(6.5万人)、ベトナム(4万人)がトップ3です(日本学生支援機構・外国人留学生在籍状況調査)。

高等教育機関として国際市場での競争力・魅力を高めることが求められています。

日本の大学が生き残るための提言

専門家からは、日本の大学が国際競争力を取り戻すためには、以下の戦略が必要と指摘されています。

- 国際的な研究ネットワークの強化:海外の研究機関との連携を深め、共同研究を推進する

- 英語による教育プログラムの拡充:英語での授業やカリキュラムを増やし、留学生の受け入れ体制を整備する

- 産業界との連携による研究資金の確保:企業との共同研究や産学連携を強化し、研究資金を確保する

日本語がネックだというのは、以前から薄々感じていました。でも殆どの学生は日本での就職を希望するわけなので、英語での授業を希望するでしょうか。

日本に来る留学生も半数以上が、卒業後は日本での就職を希望しています(リクルート進学総研)。

教師の確保もかなりハードルが高いし、第二言語だと「深い議論や思考」ができないとの指摘もあります。

唯一お手本になるのはシンガポールです。同国は1987年から学校教育の言語として英語を取り入れています。

その結果、世界大学ランキングでアジアトップの17位というポジションを獲得しています。授業が英語で行われるということは、世界中から教授・教師を呼ぶこともできます。学生も自国でレベルの高い教育を受けることができます。

しかし日本政府に国際化や教育改革を期待するのは難しいでしょう。学生は自分の目標に合わせて進学先を決めるしかありません。

せめて学生の選択肢を増やすべく、政府や企業には奨学金の充実を期待したいと思います。

最後までお読みいただきありがとうございました。