6月の都議会選挙お疲れ様でした。消費者物価の高騰や米不足などで、政治への注目度が一気に高まったと思いますが、同時に選挙制度や開票・集計方法にも国民の目が注がれるようになりました(特にSNS上)。

日本では紙と手作業による運営が続いていますが、世界では電子投票やバイオメトリクス(生体認証)などの新しい技術が積極的に導入されているようです。

これだけテクノロジーが進歩しても、投票のデジタル化が進まないのはなぜなのか。世界各国のユニークな選挙制度や、不正防止の工夫について事例を紹介したいと思います。

1. エストニア:完全オンライン投票国家

エストニアは世界で初めて国政選挙にオンライン投票(i-Voting)を導入した国です(2005年)。国民一人ひとりにIDカードと電子署名が配布されており、有権者は自宅のパソコンから安全に投票ができます。

しかも投票期間中は何度でも変更が可能で、最後の投票が有効になるという柔軟な仕組みです。

この制度により、2023年の選挙では全投票の約51%がオンラインで行われました(出典:Estonian National Electoral Committee)。ブロックチェーン技術も一部に採用されており、高い信頼性が維持されています。

2. インド:世界最大の電子投票国

人口14億人のインドでは、全土で電子投票機(EVM:Electronic Voting Machine)が導入されています。文字の読めない有権者も多いため、候補者のシンボルマークを表示する仕組みになっており、視覚的にも分かりやすい設計です。

また、選挙結果は各地の機械からUSBで集計されるため、膨大な投票を数日で処理することが可能です。紙の投票用紙と違って物理的な改ざんが難しく、不正リスクも抑制されています(出典:Election Commission of India)。

3. ブラジル:高速開票と顔認証の導入

ブラジルでは電子投票機を1996年から全国に導入しており、2022年の大統領選では2億人近い有権者の開票が数時間で完了しました。加えて、一部の都市では顔認証による本人確認も試験的に導入され、なりすまし投票の防止に貢献しています。

ただし、現大統領のボルソナロ氏が選挙結果を巡って制度に不信感を表明したことから、制度への政治的信頼の維持が課題となっています(出典:BBC, 2022年10月)。

4. アメリカ:分断された制度と不信の根

アメリカでは、紙の投票用紙を補助的に機械で読み取る方式が主流で、42州でこれを使用しています。電子投票はごく一部の州に限定され、むしろ信頼性・透明性の観点から「紙に回帰する動き」が強まっています。

アメリカでは、選挙のルールが州単位で定められるため、投票方法・有権者登録・開票手続きなどが州によってまったく異なります。この「州ごとの選挙自治」は連邦制の精神に基づくものですが、以下のような深刻な問題を生んでいます。

問題①:投票のしやすさの大きな格差

ある州ではドライブスルー投票や事前投票が可能である一方、別の州では有権者登録が厳格で、ID提示を求められるなどのハードルが高くなることがあります。これにより、人種や階層によって投票参加率に差が出るとの批判もあります(出典:Brennan Center for Justice)。

たとえば、ジョージア州では2021年に選挙法が改正され、郵便投票の手続きが厳しくなったことが黒人や高齢者の投票妨害につながるのではと懸念されました。

問題②:結果確定のタイミングが州によってバラバラ

一部の州では期日前投票を開票前に処理できますが、ペンシルベニア州などでは投票締切後にしか開票できず、集計が数日遅れることがあります。このタイムラグが「操作されているのではないか?」という疑念を呼び、陰謀論の温床になることもあります。

2020年大統領選では、ウィスコンシン州やミシガン州などで「当日深夜にバイデン票が急増した」とする陰謀論が広まり、暴動の引き金にもなりました(出典:The Washington Post, 2021年1月)。

問題③:監視体制や集計システムの信頼性にばらつき

機械による集計(ドミニオン社など)を使う州と、手作業による再集計を前提とする州では不正検出の仕組みに差があり、再集計に対する信頼も異なります。一部では「立会人のアクセス制限」や「監視カメラの設置義務がない」など、透明性を欠く運用が疑念を生む要因となっています。

このように、州ごとの選挙制度の違いは、アメリカの民主主義に柔軟性を与える一方で、国全体としての制度的統一感や公平性を欠く結果となり、社会的分断をより深刻にしているのです。

5. 日本:紙と人力による緩い制度

日本では、候補者名を手書きで記入する投票方式が長年維持されており、開票も主に手作業と読み取り機によって行われます。投票箱には封印がされ、開票所には立会人が配置されるなど、不正を防ぐための制度設計は適正と説明されています。

一方で、近年はこの制度の限界や不透明さに対する疑念も高まっています。たとえば2025年の都議会議員選挙では、練馬区、八王子市、千代田区などで「無効票が異常に多い」との報告が相次ぎました。SNS上では、有効と判断されるべき票が「判読不能」として扱われた可能性や、特定候補者の票が過小に計上されているのではないかという疑念が拡散しました。

また、出口調査と実際の得票数の乖離も指摘されており、「開票操作が行われたのではないか」という疑念を抱く有権者も少なくありません。これらの問題は、単なる集計ミスにとどまらず、制度全体への信頼を損なうリスクをはらんでいます。

今後は、開票の透明性を高めるためのライブ中継や監査映像の保存、AIによる読み取り補助、票のブロックチェーン記録などの早急導入を検討すべき時期に差しかかっています。

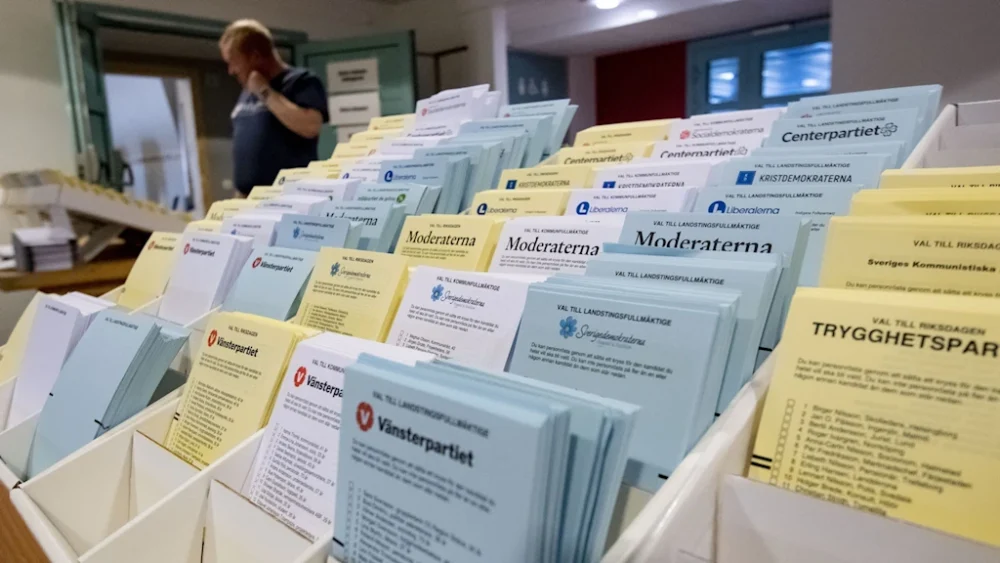

6. スウェーデン:棚から選ぶ投票用紙

スウェーデンの選挙では、投票所に候補者の名前が予め印刷された投票用紙が棚に並んでおり、有権者が自分で選んで封筒に入れる方式です。これにより選挙の透明性は高まりますが、誰がどの政党を選んだかが周囲に見えてしまうというプライバシーの問題も指摘されています。

この方法は「恥の投票(Shaming vote)」と揶揄され、職場や地域の目が気になり、投票圧力への影響が懸念されているそうです(出典:OSCE)。

7. ナイジェリア:指紋認証で不正防止

ナイジェリアでは不正投票の多発に対応するため、2011年にバイオメトリクス(指紋認証)による本人確認を導入しています。これにより、1人で複数回投票する「ゴースト投票」などの不正を防いでいます。

ただし、技術的な不具合や通信障害が一部で発生し、実用性や公平性の面で課題も残っているそうです(出典:Al Jazeera, 2023年2月)。

選挙は民主主義を操る手段ではない・求められる「透明性」と「信頼性」

選挙制度や投票・集計方式は国の政治文化やインフラ、国民のリテラシーによって大きく形が異なりますが、政府が国民の利益を優先する国は、さっさとデジタル化を進めていると感じました。

日本やアメリカのようなアナログ方式を維持する国は、投票結果の改ざんや選挙利権が背景にあると言わざるを得ません。最新のシステムを使えば、選挙の度に何百億もの税金を使う必要はないのです。

世界には成功事例があるので、そこから学びつつ、自国の選挙制度を冷静に見つめ直すことが、より健全な民主主義への一歩となるのではないでしょうか。

アナログ方式を続けたいのであれば、せめて透明な投票箱の使用、開票場の監視カメラ設置など、透明性と信頼性を最大限に高める制度設計に期待したいですね。

最後までお読みいただきありがとうございました。