健康志向の時代に、EUで始まった“代替肉”表示の新ルール

「ヴィーガンバーガー」や「植物性ソーセージ」など植物性の代替肉は、近年日本でも認知は高まりつつありますが、実際に常食している人はそんなに多くないのではないでしょうか。

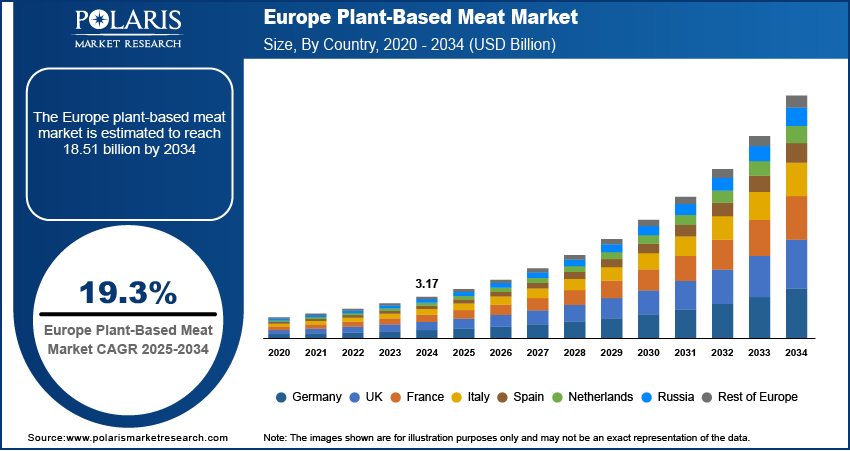

動物性食品を避ける人が増えるなか、環境負荷の低さや健康意識の高まりを背景に、こうした「代替肉」の市場は世界的に急成長していますが、今EUではこの「呼び方」そのものに大きな規制の動きが出ています。

欧州議会では2025年秋、植物性や培養肉などの代替ミート製品に「バーガー」「ステーキ」「ソーセージ」といった肉っぽい名称(meaty names)を使えなくする法案が可決されました。

背景には、消費者保護を名目としながらも、畜産業界の強い影響があると指摘されています。なぜ今、代替肉ミートの「呼称」が問題になっているのでしょうか。探ってみたいと思います。

急成長するヴィーガンミート市場と「言葉の壁」

欧州では近年、代替肉の需要が急増しています。フランスやドイツ、オランダなどではプラントベース(植物由来)をうたった食品が急拡大し、スーパーの肉売り場の一角を占めるようになりました。

消費者の多くは「ヴィーガンバーガー」と聞けば、それが植物性であることを理解しており、実際に誤って購入するケースはほとんど報告されていません。

しかし畜産業界や一部の議員は、「肉という言葉を使うことで本物の肉と誤認される」「伝統的な語彙が失われる」と主張し、規制の必要性を訴えてきました。

こうした声を受け、欧州委員会(European Commission)は2025年7月、「共通市場組織(CMO)規則」の改定案を提示しました。

そこでは、「beef(牛肉)」「chicken(鶏肉)」「bacon(ベーコン)」など29の“肉関連語”を植物性製品で使うことを禁止する案が盛り込まれました。

EU議会が可決した“肉関連ワード禁止”法案の中身

欧州議会は、このリストに「burger」「sausage」「steak」といった一般的な語を加える修正案を審議し、2025年10月に賛成多数で可決しました。

つまり、将来的に「ヴィーガンバーガー」「ソイソーセージ」などの表記は、EU域内で使用できなくなる可能性があります。

法案の目的は「消費者が混乱しないようにする」こととされていますが、実際には畜産業界の市場シェアを守る側面が強いとみられます。

この後、欧州委員会と加盟国による最終協議を経て、正式な採択へと進む見通しです。

法案の背後にある政治とロビー活動

この動きを主導しているのは、フランス出身の欧州議員セリーヌ・イマール氏(Céline Imart)です。彼女は欧州人民党(EPP)に所属し、フランス国内の農業団体や畜産業界から強い支持を受けています。

欧州農業連合(COPA-COGECA)などの業界団体は、今回の規制を「伝統的語彙の保護」と位置づけ、「肉という言葉は文化的遺産であり、代替品には使うべきでない」と主張しています。

Belle victoire pour les agriculteurs au Parlement européen !

— Céline Imart (@CelineImart) October 8, 2025

Une saucisse, c’est de la viande produite par nos éleveurs. Point final. La valorisation de leur travail et la transparence envers le consommateur ont emporté l’adhésion.

En prime : les contrats, la prise en compte… https://t.co/dDwK5FmMqI

一方で、植物性食品の業界団体「GFI Europe」は「消費者は混乱していない。むしろ言葉の使用制限は表現の自由の侵害だ」と反発しています。

こうした構図は、環境保護や健康志向の流れと、伝統産業を守りたい勢力との対立を象徴しています。

代替肉ミートの「名称」をめぐる議論は、単なる表記問題ではなく、政治的な力関係の縮図ともいえます。

反対派の主張 ―「混乱は起きていない」「表現の自由の侵害」

規制への反対派は、「消費者はすでに商品を理解している」と指摘します。例えば、「アーモンドミルク」「豆腐ハンバーグ」といった言葉が誤解を生まないのと同じように、「ヴィーガンバーガー」もあくまで“植物由来の代替食品”として広く認識されています。

欧州のスーパーでは「ビーガンバーガー」と「牛肉バーガー」が並んで販売されており、混乱は起きていません。

では、なぜここまで強い規制が必要なのか。その背後には、畜産業の市場シェアを守る狙いがあるとみる識者も多いそうです。

実際、代替肉市場が拡大するにつれ、食肉業界の売上は一部地域で減少傾向にあり、単なるネーミングの問題では片付けられない、経済的な利害対立の側面を帯びているのです。

日本への影響 ― EU規制はアジアにも波及するのか

今回のEUの動きは、ヨーロッパだけの問題ではありません。日本でも「植物性ミート」「代替肉」といった表記が増えていますが、法律上の明確な定義やガイドラインは存在しません。

現時点では「肉」という言葉の使用を制限する規制はありませんが、EUの決定が国際基準として影響を与える可能性があります。

特に日本企業がヨーロッパ市場に製品を輸出する場合、商品名の変更を迫られるリスクがあります。また、国内でも「誤認を避けるための表示ルール」を求める声が出始めています。

健康や環境に配慮した食生活を選ぶ人が増える中で、「何を“肉”と呼ぶのか」という定義が問われる時代に入りつつあるのです。

食品への革新性に対する抵抗

代替肉をめぐる議論はの背景には、イノベーションを推進するリベラル勢力と、伝統と本物の価値を守ろうとする保守勢力との対立があります。

リベラルは「環境への負荷が少ない新技術」を推進し、自由な市場競争を重視します。一方、保守は「長年培われた食文化や語彙の保護」「品質と誠実さの維持」を重んじ、拙速な変化に警鐘を鳴らしています。

確かに、代替肉は環境負荷が小さく、地球温暖化対策の一助になると期待されています。しかし、その一方で、加工過程で使用される添加物や油脂、人工香料などによる健康への影響が十分に検証されていないという指摘もあります。

EU Parliament votes 355-247 to ban vegan products from falsely putting words like burger, beef, steak, meat, sausage, ect on packaging.

— National Conservative (@NatCon2022) October 13, 2025

The EU already did the same thing for milk, yogurt, and cheese. pic.twitter.com/eKnp5HmsjI

「新しいもの=良いもの」という風潮の中で、人間の健康リスクが置き去りにされている側面は否定できません。代替肉を“環境配慮の賢い選択”というメッセージは、売るためのスローガンに過ぎない可能性があります。

また、消費者が「バーガー」「ステーキ」というワードを見聞きしたとき、無意識のうちに本物を想像しますが、実際には別物です。ならば、類似品ではない革新的なタンパク質の食材を創造するのも、ひとつの解決策だと思います。

味や食感を肉に似せるために、色々な添加物を加える必要がありますが、それらを取っ払えば添加物が少なくて済む、新しい高たんぱく食品ができるかもしれません。私は積極的に食べたいとは思いませんが。

最後までお読みいただきありがとうございました。