2025年10月16日、ドナルド・トランプ大統領はホワイトハウスで行われた記者会見で、体外受精(IVF:In Vitro Fertilization)を含む不妊治療の費用を大幅に引き下げ、全米でアクセスを拡大する方針を発表しました。

医療コストの削減と「家族づくり支援」を同時に掲げた今回の政策は、アメリカ社会に大きな波紋を広げています。

ホワイトハウスの発表と報道をもとに、その内容と世間の反応を探ってみたいと思います。

不妊治療は「儲かるビジネス」だった

アメリカでは長年、不妊治療が「家族の希望を支える医療」というよりも、製薬会社とクリニックが利益を得る“高級医療ビジネス”として成り立ってきました。

体外受精(IVF)は科学的に確立された技術ですが、その費用は1回あたり百万円、成功率は30%前後とされ、複数回の治療を重ねると最終的に数百万円規模の出費になるケースも少なくありません。多くの家庭にとっては「命を授かるには高すぎる医療」だったのです。

こうした高コスト構造の背景には、アメリカ医療界の根深い問題があります。長年にわたって医療制度は製薬・保険・病院の三層構造に支配され、価格は企業間の契約で決まり、患者には“見えない”仕組みが続いてきました。

不妊治療も例外ではなく、薬剤費・検査費・管理費などの多層的なマージンが重なり、実際の治療費の数倍に膨れ上がっていたのです。言い換えれば、「不妊治療の高額化」は医学の問題ではなく、ビジネスモデルの問題でした。

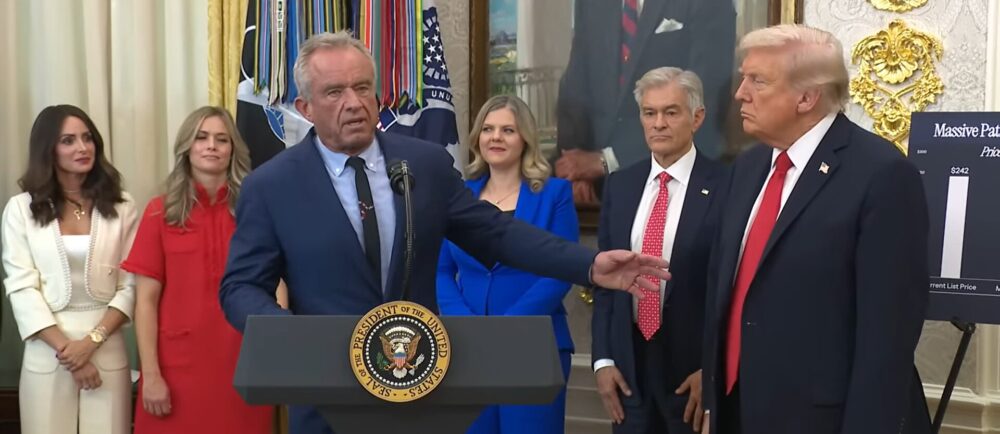

ロバート・F・ケネディJr.厚生長官が唱える健康政策「MAHA(Make America Healthy Again)」は、まさにこの構造に警鐘を鳴らしてきました。彼は長年、薬剤依存の医療が国民を病気のままにしておく「利益循環構造」だと批判し、糖尿病や肥満といった生活習慣病が“製薬産業の最大の顧客”を生んでいると指摘してきました。

肥満や代謝異常が妊娠・出産に影響を与え、不妊を増やしているという点でも、医療の根幹にある経済的歪みを見逃してはいけないと訴えています。

不妊治療をめぐる改革は、医療のあり方そのものを問う挑戦です。命を授かるための治療が「儲けの手段」と化してきた現実を、どう変えていくか。体外受精(IVF)の費用引き下げは、単なる経済的支援ではなく、医療を再び“公の使命”へと取り戻すための第一歩でもあります。

政策の中身:薬価を最大84%削減、全米でアクセス拡大

トランプ政権が発表した新たな政策は、医療コストの根幹である薬価と制度設計の両面に切り込む予定です。

第一に、ドイツ系製薬大手メルク傘下のEMDセローノ社と合意し、体外受精に用いられる主要な薬剤――ゴナールエフ、オビドレル、セトロタイドなど――の価格を最大84%引き下げる契約を結びました。

製薬会社がここまでの値下げを受け入れるのは異例で、薬価交渉を前面に出すトランプ流の「直接取引モデル」が実現した形です。

第二に、患者が製薬会社から直接薬を購入できるオンラインプラットフォーム「TrumpRx.gov(仮称)」を設立し、中間コストを排除します。これにより、薬局・保険会社を介さずに低価格で薬を入手できる見通しです。

第三に、米労働省・財務省・保健福祉省が共同でガイダンスを発表し、企業が不妊治療を「スタンドアロン給付」として提供できる制度を導入しました。

これは歯科保険や視力保険のように独立した給付枠として扱う仕組みで、従業員が雇用主を通じて治療を受けやすくなることを狙いとしています。

この3点によって、トランプ政権は「体外受精費用を実質80%削減し、全米50州でアクセス可能にする」と表明しました。これは家族づくりを希望するカップルにとって歴史的な転換点になる可能性があります。

メディアの反応:賛否の分かれる“革命”

主要メディアの報道は大きく二分されています。

肯定的な見方を示すのは、ABCニュースやFOXなど保守系メディアです。彼らは「トランプ政権が不妊治療の門戸を広げた」「家族を持つ権利を守る改革だ」と称賛しました。特に出生率の低下に歯止めをかける一手として高く評価されています。

一方、リベラル系メディアは懐疑的です。ポリティコ紙は「保険適用の義務化や公的補助金がなく、薬価を下げても治療全体の費用負担は大きいままだ」と指摘。ワシントン・ポストも「倫理面での議論が置き去りにされている」と報じました。

余剰胚の扱いや宗教的価値観をめぐる対立も根強く、医療現場の混乱を懸念する声もあります。

医療・製薬業界の反発と経済への影響

今回の政策は、製薬・医療業界の既得権益を揺るがすものです。長年にわたり高収益を上げてきた不妊治療薬市場に直接価格圧力をかけることで、他の治療薬にも連鎖的な値下げ要求が波及する可能性があります。

製薬業界では「利益率の低下に伴う人員削減」「研究開発費の縮小」が懸念され、経済界では「医療セクター全体の雇用リスク」が議論されています。

医療機関からも、「薬価は下がっても設備費・人件費は下がらない」「価格だけで改革を語るのは危険」との声が上がっています。

ただし、業界が改革に応じざるを得ない状況をつくった点は、トランプ政権の交渉力を象徴する動きとも言えます。医療費削減を選挙公約に掲げたトランプ大統領と、ケネディ長官のタッグは、「製薬依存の医療モデルから脱却する改革者コンビ」としても注目されています。

国民の反応:希望と不安のあいだで

SNSでは「夢のようなニュース」「これで子どもを持つチャンスが増える」といった喜びの声が上がる一方、「保険がカバーしないなら意味がない」「50州すべてで実現するのは難しい」といった冷めた反応も見られます。

さらに、不法移民による医療保険利用を制限する方針も同時に発表されたため、「米国民を優先する改革」として保守層には支持される一方、リベラル層からは「医療の分断を助長する」と批判されています。

政策そのものが、今のアメリカ社会の分断構造を映し出しているとも言えるでしょう。

実現への課題と今後の展望

トランプ政権の発表はインパクトが強い一方、実現には課題も多く残されています。補助金や保険適用の拡大がないままでは、地方や低所得層が十分な恩恵を受けられない可能性があります。

また、各州ごとの医療制度や宗教的背景の違いが壁となり、全国一律のアクセス実現には時間がかかると見られます。

それでも、今回の政策は「医療費が高すぎて子どもを諦める社会」からの脱却を目指す一歩です。費用の可視化、製薬企業との直接交渉、企業給付の新制度――これらは医療政策の中でも画期的なアプローチと言えるでしょう。

医療界の常識を覆す挑戦

アメリカの医療界は、これまで世界のトップランナーとして多くの才能を惹きつけ、巨大産業に成長しました。その膨大な資金力により、多くの政治家、FDAを含む政府機関、メディアに圧倒的な支配力を築いてきました。

ビッグファーマ、保険会社の成長と勤務する人材の高額な給料を稼ぎ出してきましたが、これはそうした構造を根本から変えようとする試みです。

トランプ大統領はかねてから、アメリカの薬価が欧州と比較して高額であることを問題視してきました。バイデン政権時に拡大した官僚的医療行政を見直し、現場のコスト構造に踏み込んだトランプ氏とケネディ長官。

二人が掲げる「アメリカ人の健康を取り戻す」という目標がどこまで実現するのか――それは今後の米国医療の未来を左右する試金石となるでしょう。

最後までお読みいただきありがとうございました。

資料:White House YouTube – President Trump Makes an Announcement