参院選の期間中、SNSで頻繁に目にしたのは「不正選挙」です。先月の都議会選でも、開票時に幾つもの疑わしい事象がSNSやオールドメディアでも報じられ、注目度が高まったトピックです。

民主主義を支える「選挙制度・システム」ですが、これだけテクノロジーが浸透した時代なのに、導入の兆しすら聞こえてきません。

日本では依然として「鉛筆による手書き投票」「開票所は非公開」「期日前投票箱の監視体制も曖昧」といった旧来のアナログ体制が続いています。技術的な進化が妨げられているだけでなく、制度自体の透明性にも疑念の声が上がっています。

世界でオンライン投票を導入済みの国はどこまで進化しているのか、日本との違いは何かなど探ってみたいと思います。

世界の電子投票はここまで来ている

まず、ネット投票を本格的に導入している国々の例を見てみましょう。

◉ エストニア:国家戦略としての「デジタル国家構想」

東欧の小国・エストニアは、2005年から国政選挙で世界初のオンライン投票(i-Voting)を導入。2023年の地方選挙では全体の51.1%がインターネットで投票しました。国民IDと電子署名、ブロックチェーン技術を活用し、投票の秘密とセキュリティを両立させています。

導入の背景には、旧ソ連崩壊後の国家再建の一環として、「小国が生き残るためにはIT化が不可欠」という戦略的な意志がありました。

さらに、投票率の低迷や海外居住者への対応、選挙不正の抑止など、透明性と信頼性を制度設計の確保が目的とされました。

◉ カナダ(オンタリオ州):アクセシビリティと信頼性の両立

カナダでは連邦・州レベルではオンライン投票は導入されていませんが、オンタリオ州の自治体では2003年からオンライン投票が導入されています。

2018年には200以上の自治体で100万人以上がネット投票を利用しました。一部では紙の投票を廃止し、完全にオンライン化した地域もあるそうです。

導入の目的は、高齢者や障害者などへの配慮、効率的な選挙運営、そして郵送投票と比べた迅速性です。電子投票では、ログ管理や重複投票防止の技術的対策が講じられ、不正防止にも一定の成果が報告されています。

一方、オンタリオ州以外はオンライン投票を不採用としています。本人確認、匿名性の確保、セキュリティリスクが解消できないという理由です(2017年カナダ政府選挙委員会・Elections Canada)。

◉ スイス:国外在住者を中心に導入、透明性とリスクのせめぎ合い

スイスでは、連邦政府の承認を得た一部の州(カントン)において、国外在住のスイス人を中心にインターネット投票(e-Voting)が実施されています。ジュネーブ州やヌーシャテル州、バーゼル=シュタット州などが継続して導入しており、投票の利便性向上や国外市民の政治参加支援が目的です。

導入の背景には、国外在住スイス人の増加と、郵送による投票の遅延リスクの回避があります。また、ソースコードの公開や第三者監査制度を導入し、透明性の確保にも努めています。

しかし一方で、2019年にはSwiss Postが提供する電子投票システムに対してセキュリティ研究者から重大な脆弱性が指摘され、制度の信頼性に疑問が投げかけられました。その後、全国規模での展開には慎重姿勢が強まり、一時的な中止や縮小も行われました。

現在は限定的な実施を継続しつつ、制度の改善と市民の信頼回復を目指す段階にあります。スイスの例は、オンライン投票の可能性とともに、慎重さと監視体制の重要性を示しています。

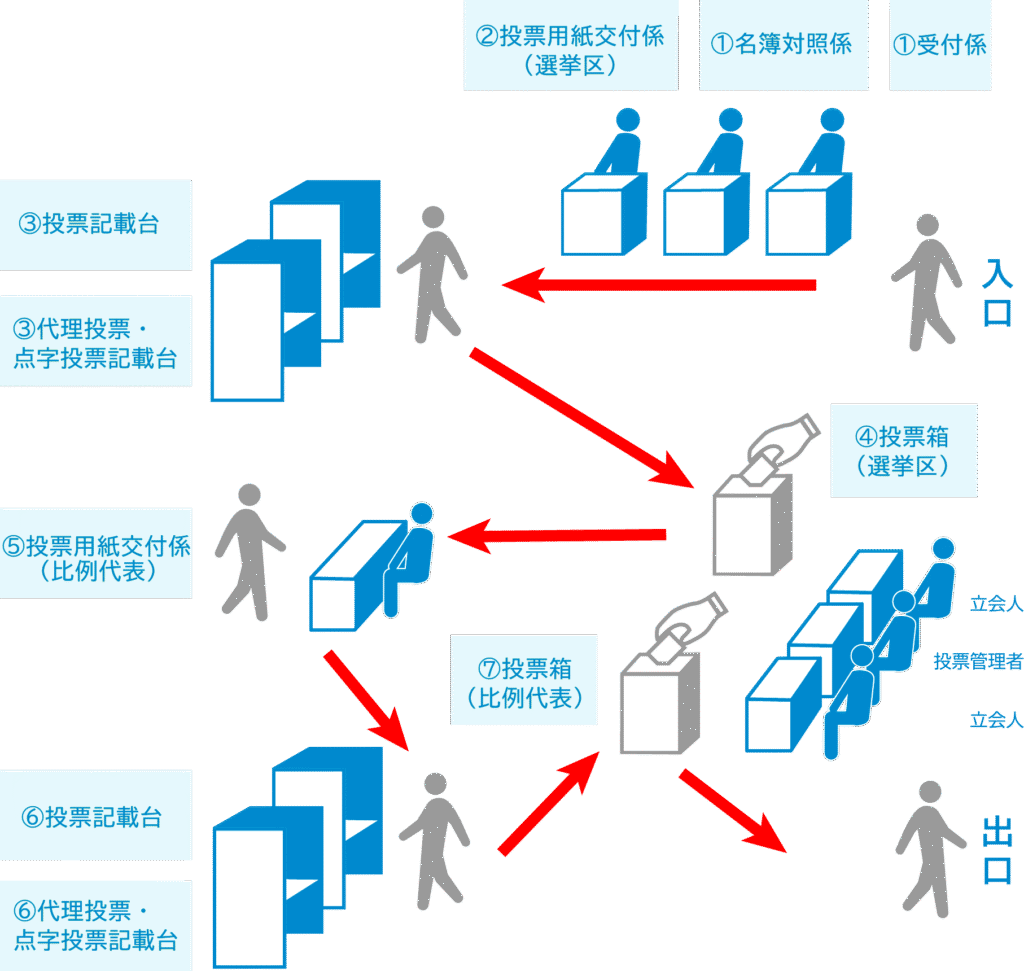

日本の現実:紙と鉛筆“見えない管理・監視体制

日本では、依然として「鉛筆で候補者名を記入する」という記名式投票が採用されています。これは識字率の高い国ならではの方法ですが、近年ではSNSなどで様々な懸念・疑問の声が相次いでいます。

- 期日前投票や施設投票の票の管理

- 本人確認なしで投票可能(自治体により異なる)

- 投票用紙は書きかえ可能

- 出口調査と最終結果のギャップ(なぜか自民に勝利が集中)

また、選挙管理の中枢である中央選挙管理会は「国会が任命」する委員で構成されており、実質的には官僚・法曹出身者が多く、政治的中立性に疑問を持つ声もあります。

地方選管にいたっては、首長や議会の影響を受けやすく、期日前投票の保管や開票プロセスにも地域差があります。

なぜ日本はネット選挙を導入できないのか?

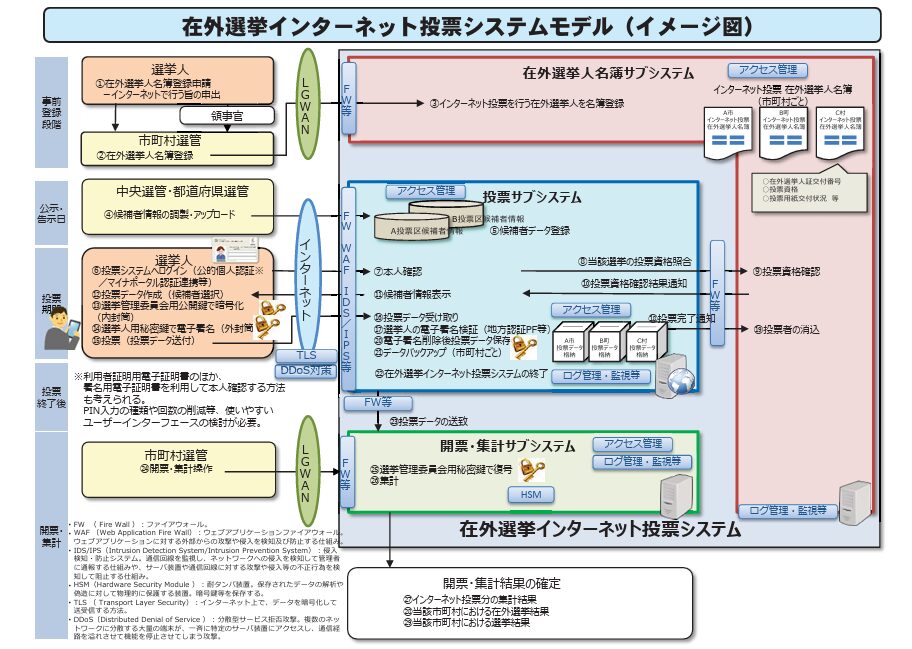

総務省は30年以上前から、オンライン投票について研究を続けていますが、現在までに本格導入には至っていません。先ずは在外選挙(国外居住の人対象)を検討しているようですが、以下3点の理由で導入に至っておりません。

- 本人確認の難しさ(なりすまし対策)

- 投票の匿名性確保の困難

- 集計時のセキュリティリスク

お役所が冒険をするはずはないので、深刻な潜在リスクがあるのかもしれません。

技術的には可能でもセキュリティーに課題

何がハードルなのかは、オンライン銀行との比較がわかりやすいです。銀行(eバンキング)はすべての操作を記録し、いつ・どのアクセスポイントが何の取引中に使われたかを記録できるので、ハッカーに侵入された場合その取引をキャンセルすれば良いとのこと。

つまり、投票の秘密を守るため、オンライン投票では同様の追跡ができず、ハッキングを確実に検知・阻止することができないということです。(SWI)

独立系の研究グループの調査報告書によると「オンライン投票は技術的には可能だが、安全でも信頼できるものではない」「エストニアの電子投票は、国内外の両方で批判されている」とのことです。

エストニアの電子投票が50%程度に留まっている理由は、投票者の端末乗っ取り、集計サーバー改ざんなど複数の脆弱性が実証されているからのようです。

総務省もこのような理由で、オンライン化に踏み切れないということでしょう。

ネット選挙の実現を進めるつくば市という希望

日本では実はつくば市がオンライン投票を実現させています。マイナンバーカード、専用アプリ、スマートフォンがあればどこからでも投票が可能です。

これは同市が市民に対し、「最も実現してほしいサービス」の調査を行った結果、最もニーズが高かった施策だったそうです。

しかしつくば市は、オンライン投票を2024年10月の市長・市議選で試みましたが、総務省の許可が下りず断念しています。

政府に改めて考えて欲しいのは、現行のアナログ方式の問題は、不正リスクがより高く、しかも膨大な費用がかかることです。7月の参院選では、689億円の税金が投入されています(毎日新聞)。

ハイブリッド型投票の導入に期待

7月の参院選の投票率は、58.51%という結果でした。今回の選挙は「減税」と「移民問題」が争点となり、若者の投票が大きく増えるとの期待がありましたが、そうはなりませんでした。

若者が投票しない理由としては、「政治に興味なし・わからない」「政治家を信用できない」などが目立ちます。つまり政治家に興味がないから、選挙にも興味が湧かないということでしょう(第一生命経済研究所調べ)。

今回の参院選の投票日も連休の中日にしたので、政府が若者に投票して欲しくないことは良くわかります。しかし先延ばしにしても、いずれ世代交代は進み保身・増税政治家は淘汰されるでしょう。

すべてオンラインで完結せずとも、せめて本人確認や自分の投票をトラッキングできれば、選挙への信頼性は格段に増すと思います。ぜひ一歩づつでも、ハイブリッド型投票システムの開発を前に進めて欲しいと思います。

最後までお読みいただきありがとうございました。