ジーン・マーモレオの「安楽死の医師」という書籍を読みました。カナダの安楽死制度は2016年に導入されましたが、彼女が医師として行ってきた「死の介助」における葛藤と希望について語っています。

日本では安楽死を導入することや、議論すら行われていないと思いますが、カナダの事例は参考になると思いました。その制度について探ってみたいと思います。

急増するMAiD、その背後にあるもの

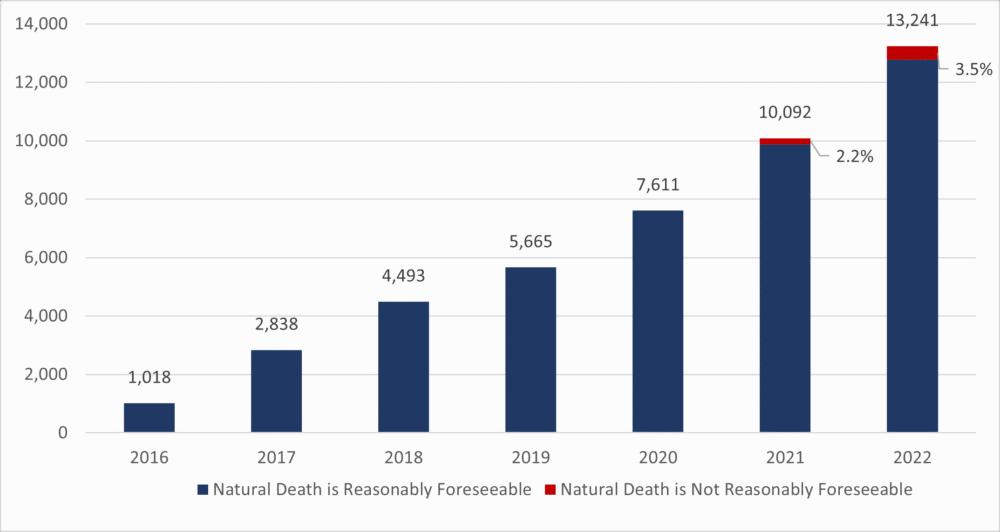

カナダで合法化された医師による安楽死制度は「MAiD(Medical Assistance in Dying)」と呼ばれます。利用者は年々増加しており、今では全国の年間死亡者数の4%以上を占めるまでになりました。

2022年には、13,241人がこの制度を利用して亡くなり、前年から31.2%の増加となっています(カナダ保健省発表)。

MAiDによる死者数(2016~2022年)

多くのケースは「耐え難い身体的苦痛」からの解放を求めるものでしたが、近年では「生活苦」や「支援の欠如」といった医療以外の理由による申請も報告され、制度の在り方が問われるようになっています。

安楽死の場とお別れの瞬間:

「安楽死の医師」の中では、幾つかの最後の瞬間を迎えるための会(セレモニー)の様子が詳しく紹介されています。家族や親しかった友人を招いてホームパーティーのような会を開き、本人の好きな音楽をかけ、お酒を飲みながら見送るというものです。その場で医師が薬を投与し、当人が永遠の眠りにつく様子を見守ります。

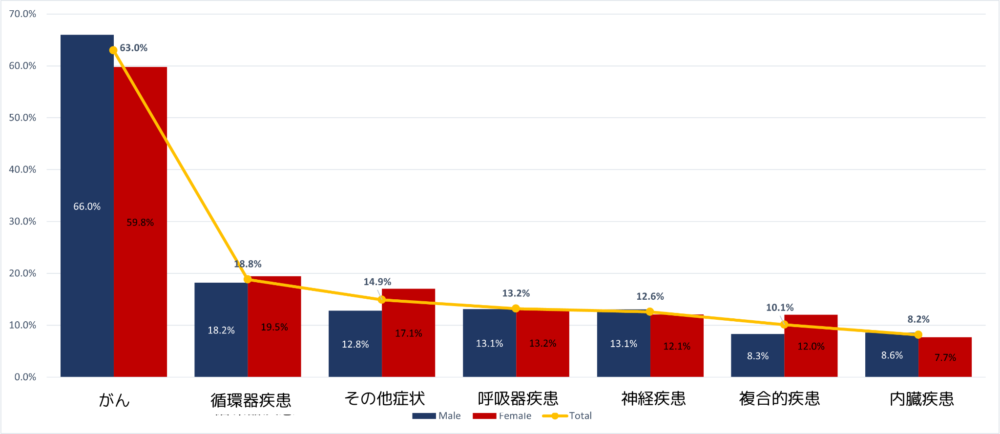

数字で見るMAiD:制度利用の実態

カナダ保健省が発表した2023年版の報告書によりますと、2022年のMAiD利用者のうち、63%はがん患者、12.6%は神経系の疾患(ALSなど)、慢性の痛みを抱えていた人は17.2%でした。

注目すべきはこれらの身体的理由だけではなく、「貧困」や「住環境の不備」、「社会的孤立」などの背景を抱えている申請者が増えている点です。

特にオンタリオ州やブリティッシュコロンビア州では制度利用率が高く、都市部における住宅問題や医療アクセスの格差などが複雑に絡んでいると考えられています。

MAiDの認定条件

- 年齢要件

申請者は 18歳以上 のカナダ国民または永住者であること。 - 意思能力

申請時点で、十分な判断能力(decision-making capacity) を有し、自らの意思で申請していること。 - 自発的な申請

申請は本人の自発的な意思によるもので、強制や外部からの圧力がないこと。 - 健康状態と苦痛

重大で回復不能な健康状態にあり、かつそれによって耐えがたい身体的または精神的苦痛を経験していること。 - 医学的評価

少なくとも 2名の独立した医療専門家(医師または看護師) による評価が行われ、すべての基準を満たしていると判断されること。 - 合理的な代替手段の説明

医療従事者は、他の緩和ケアや治療の選択肢についても十分に説明していること(申請者がそれらを拒否する自由はある)。 - 熟慮期間(※一部ケースで免除あり)

死期が差し迫っていない場合は、**熟慮期間(90日)**が必要。ただし、苦痛の程度などにより医師が判断して短縮または免除されることもある。

「支援不足」が死の動機になる社会

MAiDに関して最も懸念されているのは、「死を選ぶ自由」が「死ぬしかない現実」になっていないかという点です。

2022年、オンタリオ州に住む女性が、「障害により安定した住居を得られず、安楽死を選んだ」と報じられ、大きな波紋を呼びました。

彼女は車椅子を使用しており、障害者向け住宅の申請が長期間認められず、経済的にも追い詰められていたといいます。

この事例以外にも、「慢性疼痛に悩みながらも十分な医療支援が受けられないため、死を選ばざるを得なかった」という男性のケースや、生活保護の打ち切りをきっかけに制度を検討する障害者の証言などが報道されています。

「制度の光」が照らす影

MAiD制度を擁護する声もあります。患者自身が「尊厳ある死」を選べる権利を持てるという点で、この制度は人権の進展と評価されています。

しかし、制度を支える社会的インフラが不十分であるならば、その「自由」は形式的なものでしかありません。カナダの障害者団体「Disability Without Poverty」は、「まず生きるための選択肢を保障すべきだ」と訴えています。

現行のMAiD制度は、十分な支援がないまま命を終わらせる方向に作用しているのではないか、という懸念が広がっています。

また、国連の障害者権利委員会もカナダ政府に対して、「制度が社会的に弱い立場の人々を排除している」として、制度の見直しを求めています。

自由の裏にある「選択の条件」

カナダには先住民族問題、貧困、住宅費高騰、移民や経済格差など社会的問題が複雑に絡み合っており、解決すべき問題・課題が数多くあります。

MAiDの是非を語る上では制度の存在そのものよりも、「死を選ぶ自由」を語る前に「生きるための基盤」があるかどうかが重要です。

本来、安楽死とは「生きる自由」と並ぶ究極の選択であるはずですが、社会が支援を提供できていないことで「死しか選べない状況」に追い込まれている人がいるとすれば、それは真の自由とは言えません。

「安楽死の医師」の中では認知症とか90歳近くでも、MAiDの利用者として紹介されていました(利用者の85%が65歳以上)。

人の命と費用対効果を秤にかけるのは難しいですが、高齢化社会における医療費の高騰問題と無関係ではありません。

数年前に話題になった映画「プラン75」では、高齢化対策として満75歳から死の選択権が与えられるという設定でした。

この映画では健康そうな主人公(倍賞千恵子さん)がその選択をする、ということだったので「非現実的だけど考え方としてはありだな」という印象でしたが。

安楽死の話になると日本では「人間の尊厳」とか「生命倫理」など大きな話になりがちですが、その裏では延命治療でビジネスをしている人たちもいるので、余計に複雑で議論が進まないテーマなのだと勘ぐってしまいます。

最後までお読みいただきありがとうございました。