「国産野菜だから安心」──そう思って毎日食べている野菜は、本当に“安全”なのでしょうか?

実は、日本は世界でも有数の“農薬使用大国”とされ、特に海外で禁止・制限されている農薬が今も大量に使われている数少ない国の一つです。

この記事では、なぜ日本の農薬使用が多いのか?その背景に何があるのか?を、海外の農業政策と比較しながら探ります。

世界は農薬を減らしているのに、日本だけが“逆行中”

欧州連合(EU)では2018年、ミツバチの大量死などへの懸念から、ネオニコチノイド系農薬(クロチアニジン、イミダクロプリドなど)の屋外使用を原則禁止しました。

また、アメリカ・カリフォルニア州では、世界で広く使用される除草剤グリホサート(ラウンドアップ)に発がん性のリスクがあるとして、製品に注意表示が義務付けられました。

ところが日本では、これらの農薬は現在も広く使用されています。グリホサートに至っては、2017年に小麦の残留基準が最大400倍に緩和され、輸入小麦だけでなく国産作物にも使用が拡大しました。

世界が農薬を減らしつつある中、日本はむしろ「使用量増」「規制緩和」と逆行しているのです。

なぜこんなに使われる?背景にある「構造的な問題」

農薬在庫の“引受先”となった日本

海外で禁止された農薬が、日本で合法的に販売されている背景には、農薬メーカーにとって日本が「最後の安全地帯」とされている事実があります。

例えば、バイエル(旧モンサント)が製造するラウンドアップは、欧米では訴訟が相次ぎ、売上が減少傾向です。その中で日本は、緩やかな規制、消費者の関心の低さ、表示義務の不備などが重なり、「売りやすい市場」として扱われています。

日本が引受けているとされる根拠:

因みにバイエルへの訴訟は12.5万件、和解金は1.6兆円規模と言われています。

この状況を許しているのは誰?行政と企業の“癒着”

農薬業界と農水省の“癒着構造”

もうこれは言わずと知れたことですが、農水省のOBが農薬関連企業や団体に多数天下りしているからでんです。国や国民の利益よりも、自分達の利益を優先する構造が続いているからなんです。

主な天下り先は。。。

- 農薬工業会(業界団体)

- JA全農などの関連法人

- 審議会・技術委員会には農薬企業関係者が“専門家”として参加

農薬の安全性を評価する立場に、農薬業界と深い関係を持つ人物が関わっているケースが少なくありません。

それによって、本来厳格であるべき農薬の認可制度が、企業寄りの判断に偏っているという批判もあります。

海外はどうしている?“健全な制度”の例

世界ではすでに、農薬のリスクを正面から受け止め、制度設計で減らしていこうとする国々が存在します。ここでは代表的な3カ国の取り組みをご紹介します。

🟡デンマーク:環境課税で農薬を半減

- 1996年に「農薬課税制度(Pesticide Tax)」を導入

- 毒性・残留性・生態影響などに応じて農薬に最大40%の税率を上乗せ

- 例:高毒性農薬は1リットルあたり最大2,500円相当の税がかかる

- 税収は年間約3億DKK(約60億円)で、農家の教育・有機農業支援・モニタリング強化に再投資

- 結果として、導入から約20年で農薬使用量を40%以上削減し、使用回数も半減

🟢 ポイント: 単に「禁止する」のではなく、「使うと高くつく」仕組みによって、自主的な削減を促す設計。

🟡フランス:予防原則を法制化、政府主導の削減計画も

- 「予防原則(Principe de précaution)」を憲法レベルで明文化(2005年環境憲章)

- 「危険が疑われる段階であっても使用を控えるべき」という法的理念

- 2018年以降、グリホサート(ラウンドアップ)の段階的廃止を国家目標に掲げ、

- 公的機関や鉄道・自治体などからの使用を順次禁止

- 一般農家に対しても代替手段がある場合は使用不可というガイドラインを設置

- Ecophyto計画により、2030年までに農薬使用量を50%削減することを明言

- 小規模農家や有機転換者には補助金・技術支援を提供。

🟢 ポイント: 科学的確実性がなくても「疑わしきは止める」という姿勢を政策の根幹に据えている

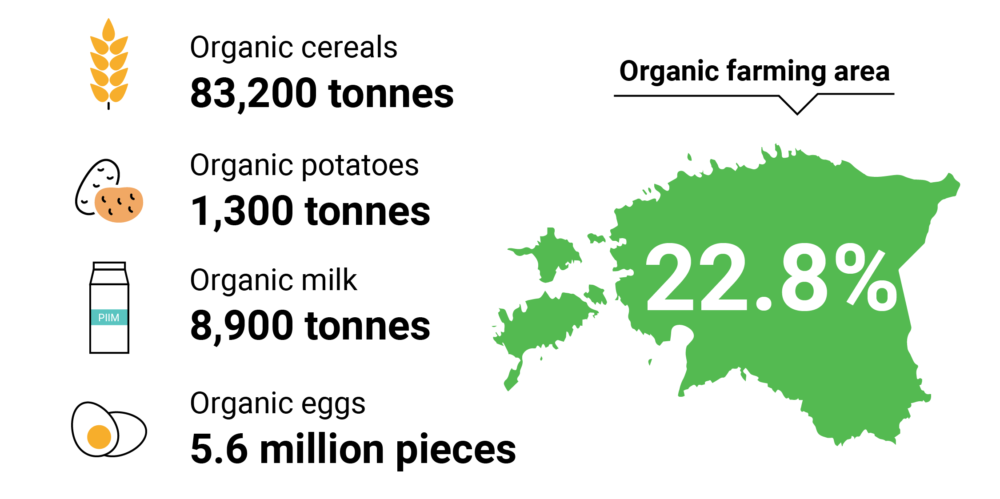

🟡エストニア:農薬使用を完全デジタル化&市民も閲覧可能

- 農薬の販売・使用・残留量の全記録を電子化し、農業者・行政・市民がいつでもアクセス可能な仕組みを導入

- 農家は農薬を購入・使用するたびにオンラインで報告義務あり

- 行政はデータを分析し、地域ごとのリスクレベルや使用偏重地域の可視化

- 同時に、農家には「農薬の安全使用」や「削減技術」に関する無料講座を提供

エストニアも万能ではなく、2023年の全農作物に占めるオーガニック作物は22.8%で、前年割れしたと報じられていました。

🟢 ポイント: 情報の透明性が高く、「知らなかった」という言い訳が通用しない情報システム

出典:Estonian Agriculture and Food Board

共通点:規制ではなく「透明性」と「経済インセンティブ」

- どの国も「農薬=完全禁止」ではなく、使う場合には社会的・経済的な責任を負う仕組みを導入

- 政府が「産業ではなく市民・環境の側に立つ」姿勢を取っている(理想的!)

機能不全の日本、政治の刷新が必要

日本では農水省が「有機農業の日」というプロモーションをやっているようです。有機農業推進法が成立したのは2006年、その後2016年から「有機農業の日」が始まったそうです。まったく知りませんでした。

しかし農水省のウエブサイトの情報や法律の中身を見ても、何のための有機農業かという目的・目標は見当たりませんでした(本来は、「国民の健康増進」などのゴールが示されて当然)。

元埼玉大学の本城昇先生が2017年に発表した「有機農業推進法の成果と課題」の中で、障壁として有機JAS認証の取得・維持コストが高い、補助金や制度が断片的で全国で格差がある、と指摘されています。

つまり、この法律は、有機農業への参入のハードルを上げるために制定したんだと感じました。元から推進のつもりなどなく、農薬をジャンジャン使うことを可能にする法律だったんです。

結論としては、日本の政府・政治家の世代交代と振興勢力への移行が急がれる、ということです(何年かかる?)。政治家が、国民の健康促進のための政策立案と適正投資に向け一丸となること。そして、消費者が声を上げたり、消費行動で示す必要もあると思いました。

これまで長年正直に有機農業に取り組んでくれている自治体や農家さんを一層支援し、国として市場規模・ニーズを拡大していけるよう応援したいです。

※有機農法であれば何でも良いという話ではなく、人体にも環境にも負荷が少ないという意味です、念のため。

最後までお読みいただきありがとうございました。